「行事食」で記事を検索しました。

2021.12.09

行事食

2021.12.08

行事食

2021.11.16

行事食

2021.10.01

行事食

2021.09.23

行事食

2021.09.22

行事食

2021.09.20

行事食

2021.09.20

行事食

2021.09.19

行事食

2021.12.09

行事食

2021.12.08

行事食

2021.11.16

行事食

2021.10.01

行事食

2021.09.23

行事食 こんにちは!管理栄養士の岸本です。

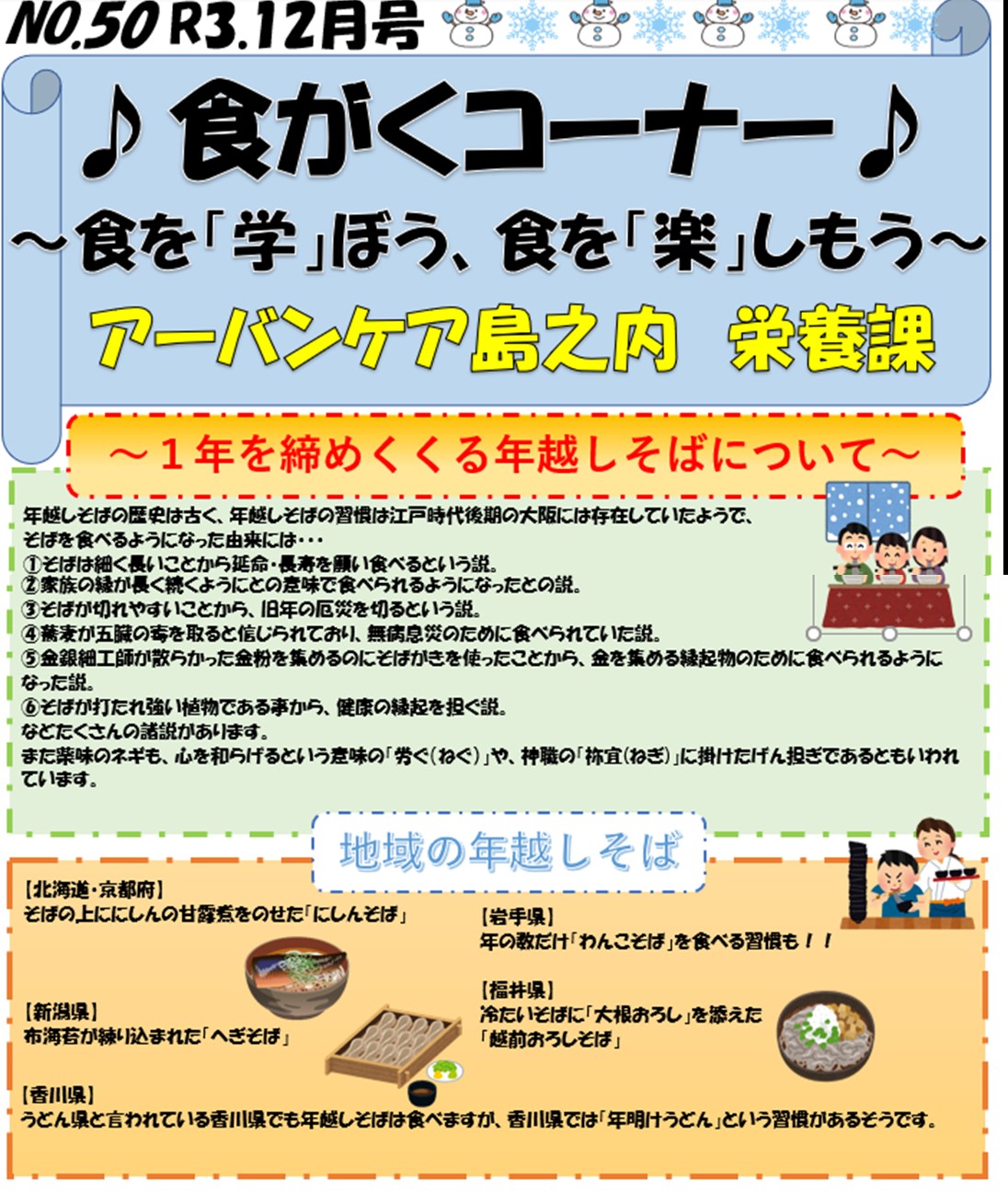

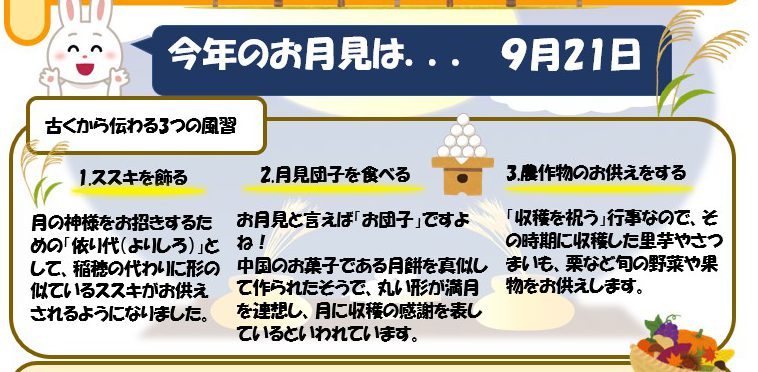

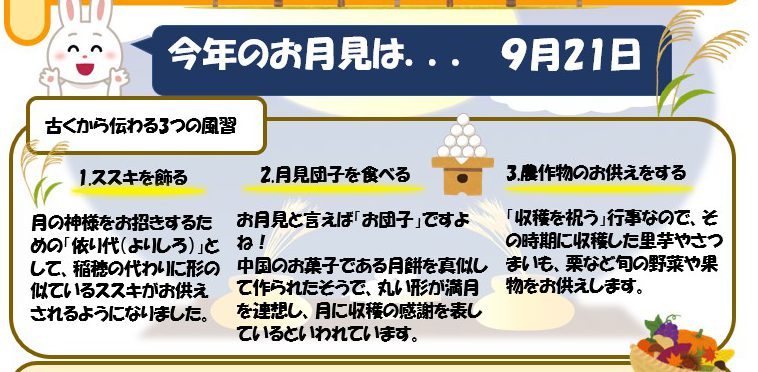

9/21は十五夜、中秋の名月でした!

皆さん中秋の名月が必ずしも満月ではないとご存知ですか??

今年はいつが中秋の名月か調べた際にネットで「2021年の中秋の名月は満月!」「8年ぶり」の文字を発見しました。

テレビでも紹介されていましたね!

記事を読むと・・・

・「十五夜」と呼ばれることもあるお月見の日だが、じつは必ずしも満月とは限らない。

と書かれていました。

え??

中秋の名月と十五夜って??十五夜と満月??一緒じゃないの??

確かに「満月が一番きれいなわけじゃない」と誰かに聞いたことがある・・・。

その記事では・・・

・日本では、明治6年に太陰太陽暦(旧暦)から現在使われているグレゴリオ暦に切り替わりましたが、かつての名残のまま旧暦では秋となる8月15日の夜に見える月を「中秋の名月」と呼ぶ。

・「十五夜」はその名のとおり、満月になる旧暦15日の夜を意味するが、いつしか月の美しい中秋の名月(8月15日)を指すようになった。

・ところが、旧暦とグレゴリオ暦では一日の区切りが異なるため誤差が生じ、現在のカレンダーに当てはめると満月とはならない年が発生する…

とのこと。

なんか、わかったような、わからないような・・・。

とにかく、8年ぶりに「中秋の名月が満月」という貴重な日だったそうです。

まぁ、そんなことより花より団子!月よりそば!

ということで、月見そばを提供しました🎵

ゆで玉子のお月様🌕

こんな感じです!

「月見そば」と「里芋の旨煮」です!

奥で白飛びしているのは梨です🎵

この時期だけの、季節のものです😊

あいにくの曇り空でしたが、雲の隙間から見えるお月様、とても綺麗でしたよ🌕

お月見についての食がくもブログに載せていますので、時間のある方はそちらもご覧ください。

前編

後編

こんにちは!管理栄養士の岸本です。

9/21は十五夜、中秋の名月でした!

皆さん中秋の名月が必ずしも満月ではないとご存知ですか??

今年はいつが中秋の名月か調べた際にネットで「2021年の中秋の名月は満月!」「8年ぶり」の文字を発見しました。

テレビでも紹介されていましたね!

記事を読むと・・・

・「十五夜」と呼ばれることもあるお月見の日だが、じつは必ずしも満月とは限らない。

と書かれていました。

え??

中秋の名月と十五夜って??十五夜と満月??一緒じゃないの??

確かに「満月が一番きれいなわけじゃない」と誰かに聞いたことがある・・・。

その記事では・・・

・日本では、明治6年に太陰太陽暦(旧暦)から現在使われているグレゴリオ暦に切り替わりましたが、かつての名残のまま旧暦では秋となる8月15日の夜に見える月を「中秋の名月」と呼ぶ。

・「十五夜」はその名のとおり、満月になる旧暦15日の夜を意味するが、いつしか月の美しい中秋の名月(8月15日)を指すようになった。

・ところが、旧暦とグレゴリオ暦では一日の区切りが異なるため誤差が生じ、現在のカレンダーに当てはめると満月とはならない年が発生する…

とのこと。

なんか、わかったような、わからないような・・・。

とにかく、8年ぶりに「中秋の名月が満月」という貴重な日だったそうです。

まぁ、そんなことより花より団子!月よりそば!

ということで、月見そばを提供しました🎵

ゆで玉子のお月様🌕

こんな感じです!

「月見そば」と「里芋の旨煮」です!

奥で白飛びしているのは梨です🎵

この時期だけの、季節のものです😊

あいにくの曇り空でしたが、雲の隙間から見えるお月様、とても綺麗でしたよ🌕

お月見についての食がくもブログに載せていますので、時間のある方はそちらもご覧ください。

前編

後編

2021.09.20

行事食

2021.09.20

行事食 こんにちは!

管理栄養士の岸本です。

9/20は敬老の日です!

敬老の日の起源には諸説あり、聖徳太子が現在の大阪市に悲田院という身よりのない老人や病人、貧しい人たち救うための施設を開いた日にちなんだ説や元正天皇が717年に年号を「養老」とし、養老の滝に御幸した日、または高齢者に贈り物をした日であるという説があるそうです。

アーバンケア島之内でお過ごしの方はほとんどの方が高齢者です。

今までこの日本、この世界を引っ張って支えて来て下さった、かけがえのない人生の先輩方に、改めて敬意を表する日です。

栄養課としても9/19(日)に「敬老祝賀食」を提供させていただきました🌅

いつもとは少し違った雰囲気で、松花堂弁当風です。

お品書きは、

・まつたけご飯

・天ぷら

・サーモンマリネ

・ほうれん草のおかか和え

・花麩と三つ葉の赤だし

・果物(梨)

昨年と同様の内容です。

内容を覚えて下さっている方もおられ、この日を楽しみにされていますので、変更せずに提供することにしました。

盛り付け風景はこんな感じです。

今年の4月に入職したばかりの久保栄養士です😊

普段の盛り付けはもう慣れたようですが、今日は初めての祝賀食。

先輩の石垣栄養士に教えてもらいながら盛り付けていました✨

皆さん、お味はいかがでしょうか??

職員も配膳する時に「今日は豪華ですよ~」と声かけすると「ほんまやな~😊」と笑顔に🎵

お茶碗を開けながら「パンパカパーン!」という声かけに「わぁ~~~!!」と喜ばれていました。

後からの視線が気になる・・・。

後の皆さんも注目ですね。

ぶれている写真があってすみません💦💦

「まる」をいただきました😋

季節の変わり目、体調を崩しやすい季節ですが、これからもしっかり食べて元気でお過ごしください✨🌟

9/21は中秋の名月ですね🌕

夕食に月見そばと里芋旨煮を提供予定です。

朝方や夕方以降は寒くなってきましたが、温かくしてお月見をしたいですね🍡

こんにちは!

管理栄養士の岸本です。

9/20は敬老の日です!

敬老の日の起源には諸説あり、聖徳太子が現在の大阪市に悲田院という身よりのない老人や病人、貧しい人たち救うための施設を開いた日にちなんだ説や元正天皇が717年に年号を「養老」とし、養老の滝に御幸した日、または高齢者に贈り物をした日であるという説があるそうです。

アーバンケア島之内でお過ごしの方はほとんどの方が高齢者です。

今までこの日本、この世界を引っ張って支えて来て下さった、かけがえのない人生の先輩方に、改めて敬意を表する日です。

栄養課としても9/19(日)に「敬老祝賀食」を提供させていただきました🌅

いつもとは少し違った雰囲気で、松花堂弁当風です。

お品書きは、

・まつたけご飯

・天ぷら

・サーモンマリネ

・ほうれん草のおかか和え

・花麩と三つ葉の赤だし

・果物(梨)

昨年と同様の内容です。

内容を覚えて下さっている方もおられ、この日を楽しみにされていますので、変更せずに提供することにしました。

盛り付け風景はこんな感じです。

今年の4月に入職したばかりの久保栄養士です😊

普段の盛り付けはもう慣れたようですが、今日は初めての祝賀食。

先輩の石垣栄養士に教えてもらいながら盛り付けていました✨

皆さん、お味はいかがでしょうか??

職員も配膳する時に「今日は豪華ですよ~」と声かけすると「ほんまやな~😊」と笑顔に🎵

お茶碗を開けながら「パンパカパーン!」という声かけに「わぁ~~~!!」と喜ばれていました。

後からの視線が気になる・・・。

後の皆さんも注目ですね。

ぶれている写真があってすみません💦💦

「まる」をいただきました😋

季節の変わり目、体調を崩しやすい季節ですが、これからもしっかり食べて元気でお過ごしください✨🌟

9/21は中秋の名月ですね🌕

夕食に月見そばと里芋旨煮を提供予定です。

朝方や夕方以降は寒くなってきましたが、温かくしてお月見をしたいですね🍡