「デイサービス」で記事を検索しました。

2022.02.28

デイサービス

2022.02.25

デイサービス

2022.02.21

デイサービス

2022.02.02

デイサービス

2022.01.11

デイサービス

2022.01.05

デイサービス

2021.12.17

デイサービス

2021.12.08

デイサービス

2021.11.16

デイサービス

2022.02.28

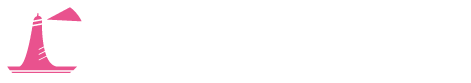

デイサービス もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!

デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v

👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲

再現してくださいました!! すごいですよね~😊

次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!

こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を

大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!

お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤

こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを

壁画としてデイホールにて飾っています♪

中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊

春が待ち遠しいですね~♪♪

「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!

「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~

「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)

もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!

デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v

👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲

再現してくださいました!! すごいですよね~😊

次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!

こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を

大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!

お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤

こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを

壁画としてデイホールにて飾っています♪

中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊

春が待ち遠しいですね~♪♪

「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!

「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~

「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)

2022.02.21

デイサービス

2022.02.02

デイサービス

2022.01.11

デイサービス

2022.01.11

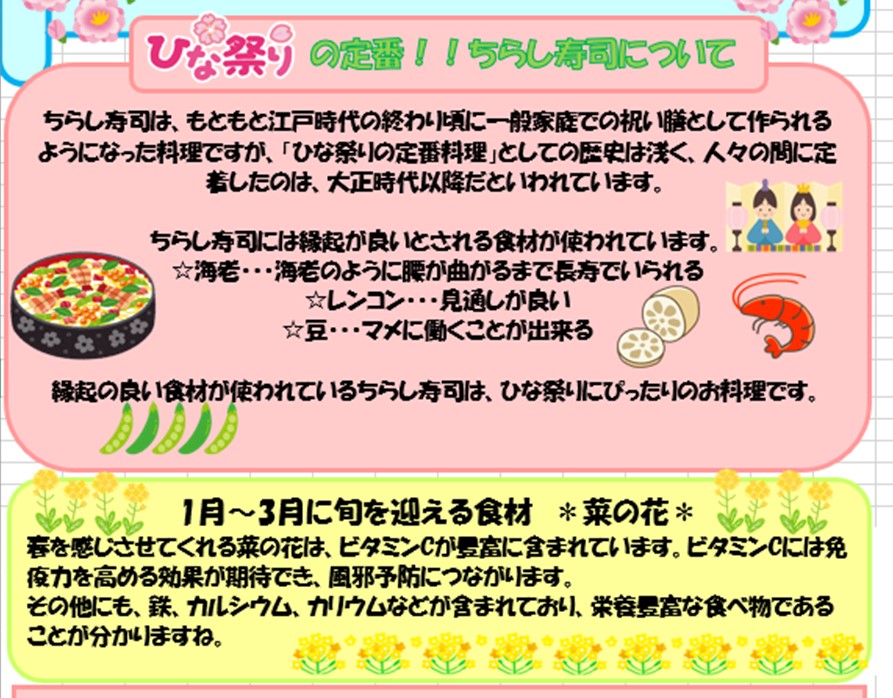

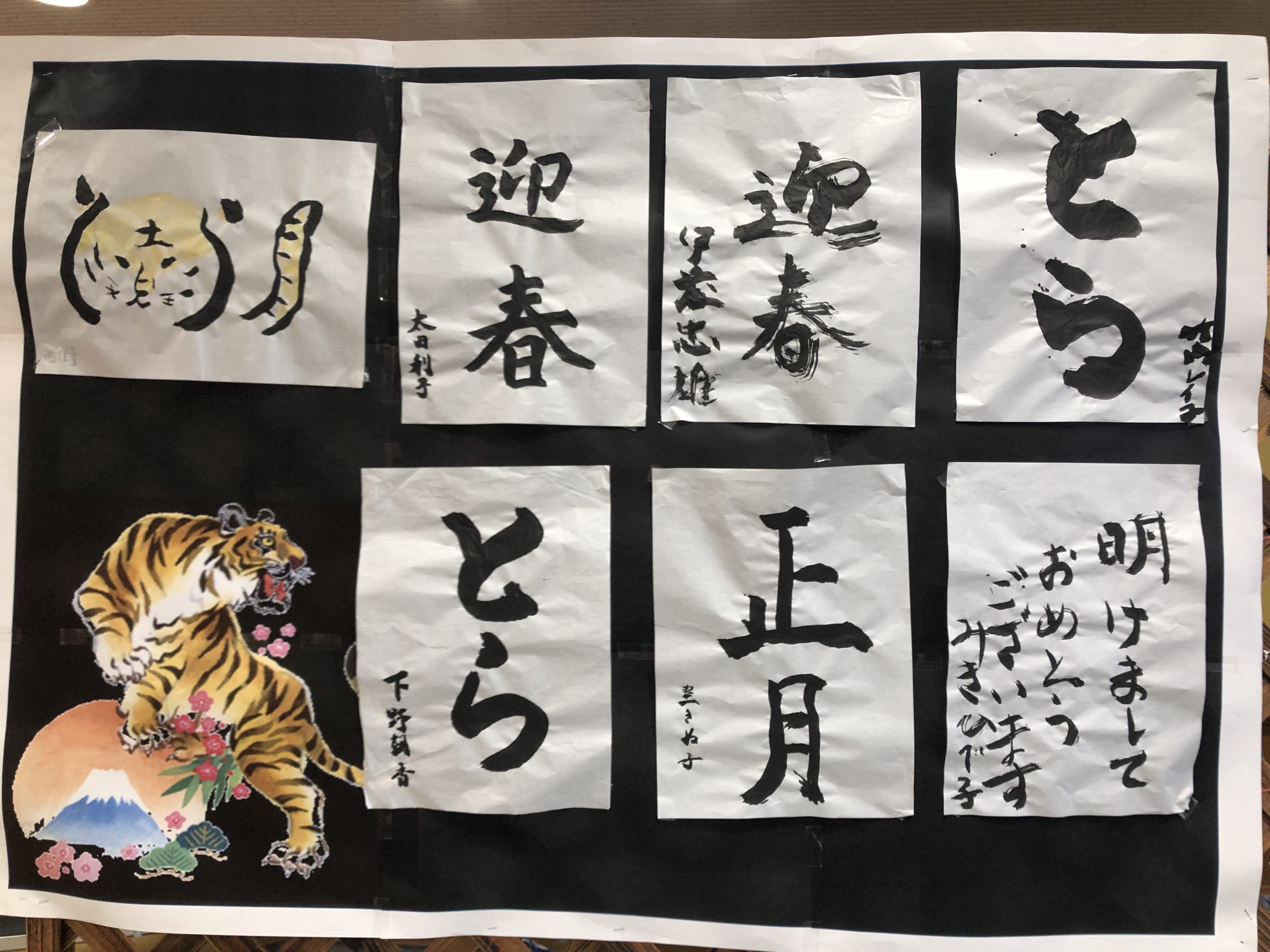

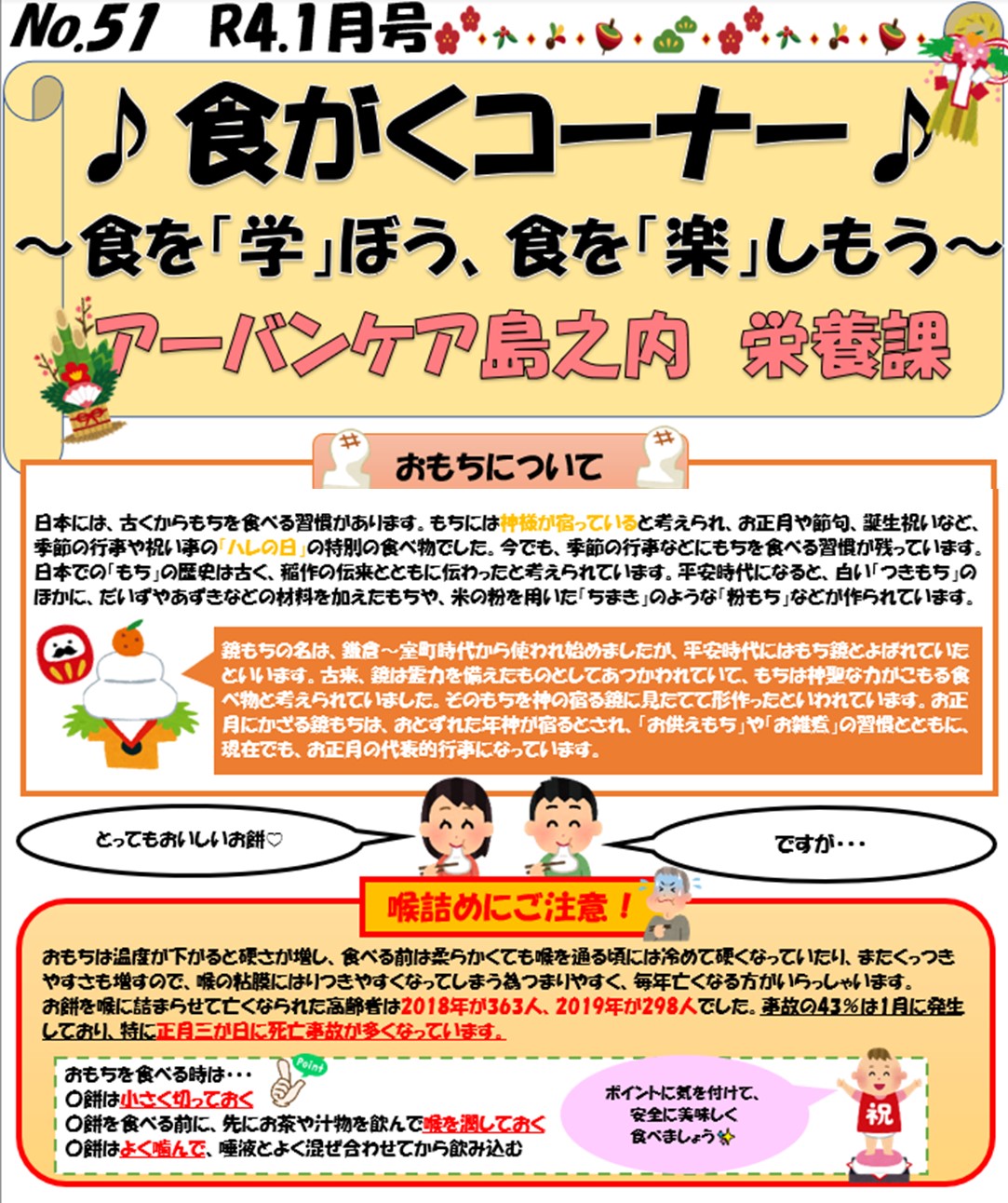

デイサービス あけまして おめでとうございます!!

2022年 🐯寅年

本年もどうぞよろしくお願いいたします

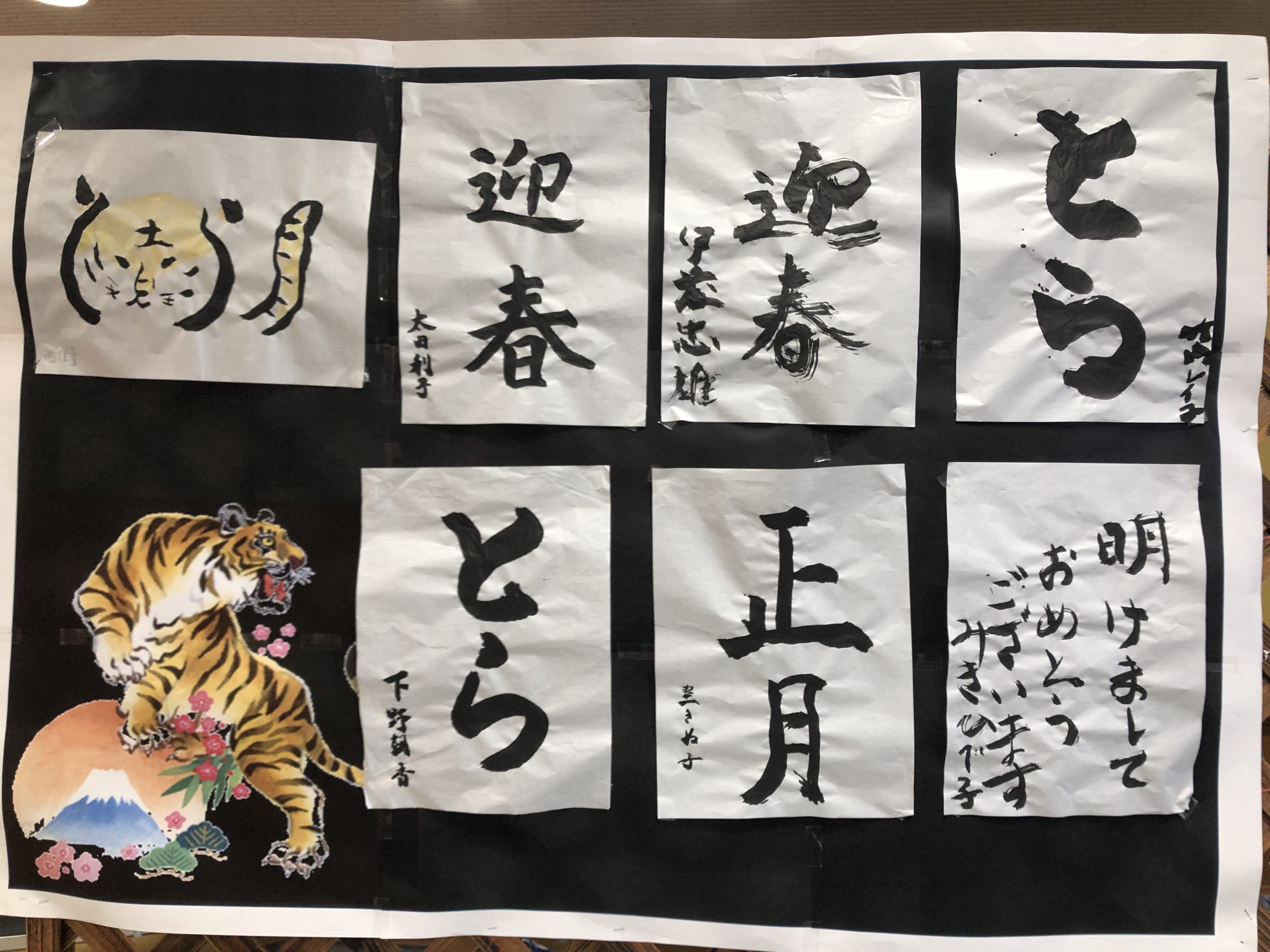

こちらは、デイサービスのご利用者様が書かれた作品です

素晴らしい「謹賀新年🎍」です!!

今年は、職員手作りの「島之内神社⛩」で デイサービスの皆様をお迎えしました!

早速 初詣?!(笑)

参拝される方もいました・・m(__)m

今年一年も皆様にとって、幸多き一年となりますよう お祈り申し上げます

折り紙や画用紙・・毛糸で作った「今年の干支・寅🐅」と 「寅柄のトラ花✿」です

ご夫婦のツーショット写真📷✨を 撮らせていただきました(⋈◍>◡<◍)。✧♡

本年もお二人仲良く❤ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます

昨年または、今年の漢字をそれぞれ ご利用者様に 書いていただきました

「鏡餅🍊」に見立てた貼り絵の作品です!! (*´▽`*)/

お餅のところに、新年の挨拶や今年の抱負を 書いていただきました

こちらも、お正月飾りの大作です!!

「千羽鶴で見事な羽子板✨」が出来上がりました〜

毎年12月31日〜1月3日まで、デイサービスをお休みさせていただいております m(__)m

今年も1月4日から、初デイサービスが始まりました (^^)/

ご利用者様は変わらず、元気に来てくださっています!!

2022年も・・ご利用の皆様に「今日もアーバンケア島之内に来て良かった♪」と思っていただけるよう

職員一同 心を込めて・・より良いサービスを提供していきます☺

今後とも、よろしくお願いいたします

あけまして おめでとうございます!!

2022年 🐯寅年

本年もどうぞよろしくお願いいたします

こちらは、デイサービスのご利用者様が書かれた作品です

素晴らしい「謹賀新年🎍」です!!

今年は、職員手作りの「島之内神社⛩」で デイサービスの皆様をお迎えしました!

早速 初詣?!(笑)

参拝される方もいました・・m(__)m

今年一年も皆様にとって、幸多き一年となりますよう お祈り申し上げます

折り紙や画用紙・・毛糸で作った「今年の干支・寅🐅」と 「寅柄のトラ花✿」です

ご夫婦のツーショット写真📷✨を 撮らせていただきました(⋈◍>◡<◍)。✧♡

本年もお二人仲良く❤ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます

昨年または、今年の漢字をそれぞれ ご利用者様に 書いていただきました

「鏡餅🍊」に見立てた貼り絵の作品です!! (*´▽`*)/

お餅のところに、新年の挨拶や今年の抱負を 書いていただきました

こちらも、お正月飾りの大作です!!

「千羽鶴で見事な羽子板✨」が出来上がりました〜

毎年12月31日〜1月3日まで、デイサービスをお休みさせていただいております m(__)m

今年も1月4日から、初デイサービスが始まりました (^^)/

ご利用者様は変わらず、元気に来てくださっています!!

2022年も・・ご利用の皆様に「今日もアーバンケア島之内に来て良かった♪」と思っていただけるよう

職員一同 心を込めて・・より良いサービスを提供していきます☺

今後とも、よろしくお願いいたします

2021.12.17

デイサービス

2021.12.08

デイサービス

2021.11.16

デイサービス