「お食事」で記事を検索しました。

2025.03.13

お食事

2025.03.08

お食事

2025.02.02

お食事

2025.02.01

お食事

2025.01.24

お食事

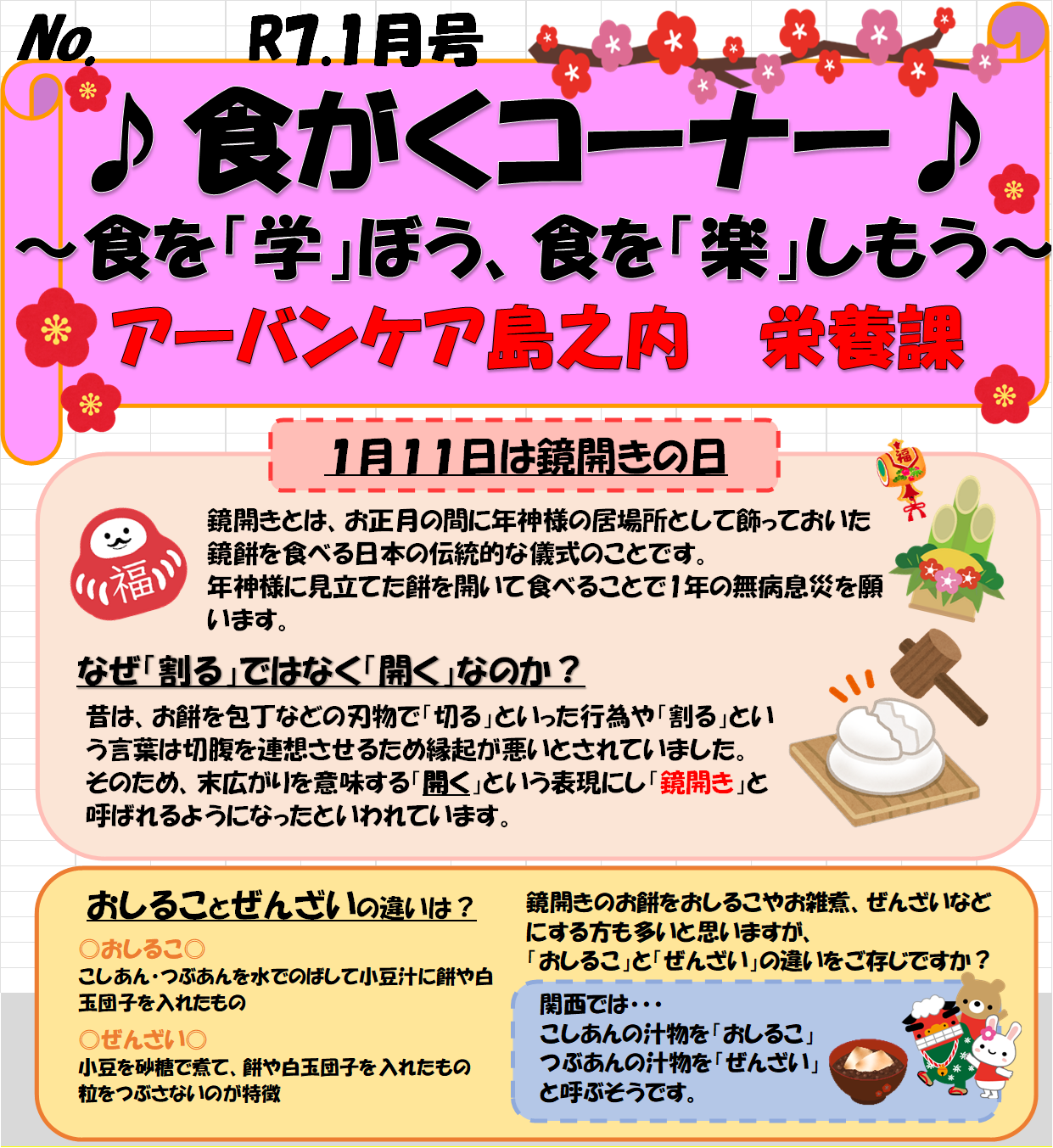

2025.01.10

お食事

2025.01.02

お食事

2025.04.03

お食事

2025.03.13

お食事

2025.03.13

お食事

2025.03.08

お食事

2025.02.11

お食事

2025.02.02

お食事

2025.02.01

お食事

2025.01.24

お食事

2025.01.10

お食事

2025.01.02

お食事