2022.03.22

特養

2022.03.19

スタッフ日記

2022.03.19

スタッフ日記

2022.03.09

お知らせ

2022.03.03

お食事

2022.03.02

デイサービス

2022.02.28

お食事

2022.02.25

デイサービス

2022.02.21

デイサービス

2022.02.13

お食事

2022.03.22

特養

2022.03.19

スタッフ日記 みなさんこんにちは!アーバンケア島之内生活介護課の

小寺です!

前回の更新から、日にちがたってしまい

申し訳ございません( ノД`)シクシク…

もう三月も終わってしまう😓

さて!三月と言えば⁉

そうです!ひな祭りです!

特養のご利用者様と一緒に準備しました!

ご覧ください(^_^)

色塗りをしていますね(*^^*)

すごくきれいな色使いですね!!完成が気になります😎

おっと⁉これは何をしているのでしょうか❔

何をちぎっているのやら…

折り紙をちぎって花びらにしていたんですね!

なるほど!

張り付けの作業中ですね!

職員も参戦です!

そしてついに⁉

完成しました!!作品は次の時に紹介しますね!

ひな祭りということでお内裏様とお雛様と

記念撮影もしました✨

5階のご利用者様♪

3階のご利用者様♪

みなさんこんにちは!アーバンケア島之内生活介護課の

小寺です!

前回の更新から、日にちがたってしまい

申し訳ございません( ノД`)シクシク…

もう三月も終わってしまう😓

さて!三月と言えば⁉

そうです!ひな祭りです!

特養のご利用者様と一緒に準備しました!

ご覧ください(^_^)

色塗りをしていますね(*^^*)

すごくきれいな色使いですね!!完成が気になります😎

おっと⁉これは何をしているのでしょうか❔

何をちぎっているのやら…

折り紙をちぎって花びらにしていたんですね!

なるほど!

張り付けの作業中ですね!

職員も参戦です!

そしてついに⁉

完成しました!!作品は次の時に紹介しますね!

ひな祭りということでお内裏様とお雛様と

記念撮影もしました✨

5階のご利用者様♪

3階のご利用者様♪

2022.03.09

お知らせ

2022.03.03

お食事

2022.03.02

デイサービス

2022.02.28

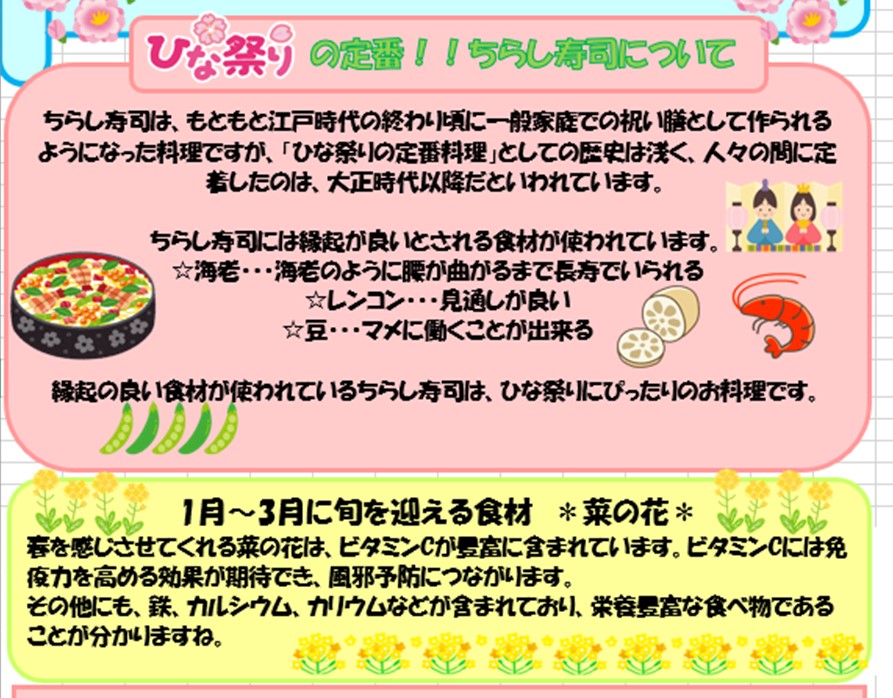

お食事 もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!

デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v

👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲

再現してくださいました!! すごいですよね~😊

次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!

こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を

大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!

お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤

こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを

壁画としてデイホールにて飾っています♪

中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊

春が待ち遠しいですね~♪♪

「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!

「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~

「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)

もうすぐ2月も終わり・・「雛祭り」🎎ということで!!

デイサービスのご利用者様が、雛人形を飾ってくださいました~♪ (*^-^*)v

👆ご利用者様が、「ひなあられ」と「ちらし寿司」を ペーパークラフトで見事に!😲

再現してくださいました!! すごいですよね~😊

次回作も考えてくださっています♪ 楽しみです!

こちらは、ご利用者様と共に作成した「お内裏様とお雛様」🎎を

大型貼り絵を壁画としてデイホールに飾っています!

お雛様の前で記念撮影📷✨ 乙女な心のご利用者様です!(^^)!❤

こちらは、2月~3月の季節のお花‥という事で「水仙🌼」のペーパークラフトを

壁画としてデイホールにて飾っています♪

中庭には・・「いちご🍓」の花が咲き・・「チューリップ🌹」の芽が顔を出し始めました😊

春が待ち遠しいですね~♪♪

「早生そら豆」も綺麗な紫色の花が咲きました!

「玉ねぎ」もすくすく成長しています♪ 収穫が楽しみですね~

「エンドウ豆」・・豆ごはんが出来るぐらい収穫できたらいいですねぇ~(*^-^*)

2022.02.21

デイサービス

2022.02.13

お食事