「スタッフ雑記」で記事を検索しました。

2026.02.14

スタッフ雑記

2026.02.03

スタッフ雑記

2026.02.02

スタッフ雑記

2026.01.26

スタッフ雑記

2026.01.07

スタッフ雑記

2026.01.01

スタッフ雑記

2026.01.01

スタッフ雑記

2026.02.14

スタッフ雑記

2026.02.05

スタッフ雑記

2026.02.03

スタッフ雑記

2026.02.02

スタッフ雑記

2026.01.26

スタッフ雑記 こんにちは♪

デイサービスセンター課の趙です。

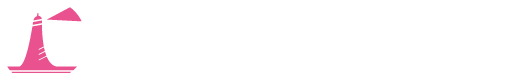

今日のおやつはぜんざいです👏

栄養士さんの手作りです♪みなさん大変喜んで「おかわりないの?」って聞かれました。

まだ来年も作ってねと言うお声をたくさんいただきました♪

こんにちは♪

デイサービスセンター課の趙です。

今日のおやつはぜんざいです👏

栄養士さんの手作りです♪みなさん大変喜んで「おかわりないの?」って聞かれました。

まだ来年も作ってねと言うお声をたくさんいただきました♪

2026.01.07

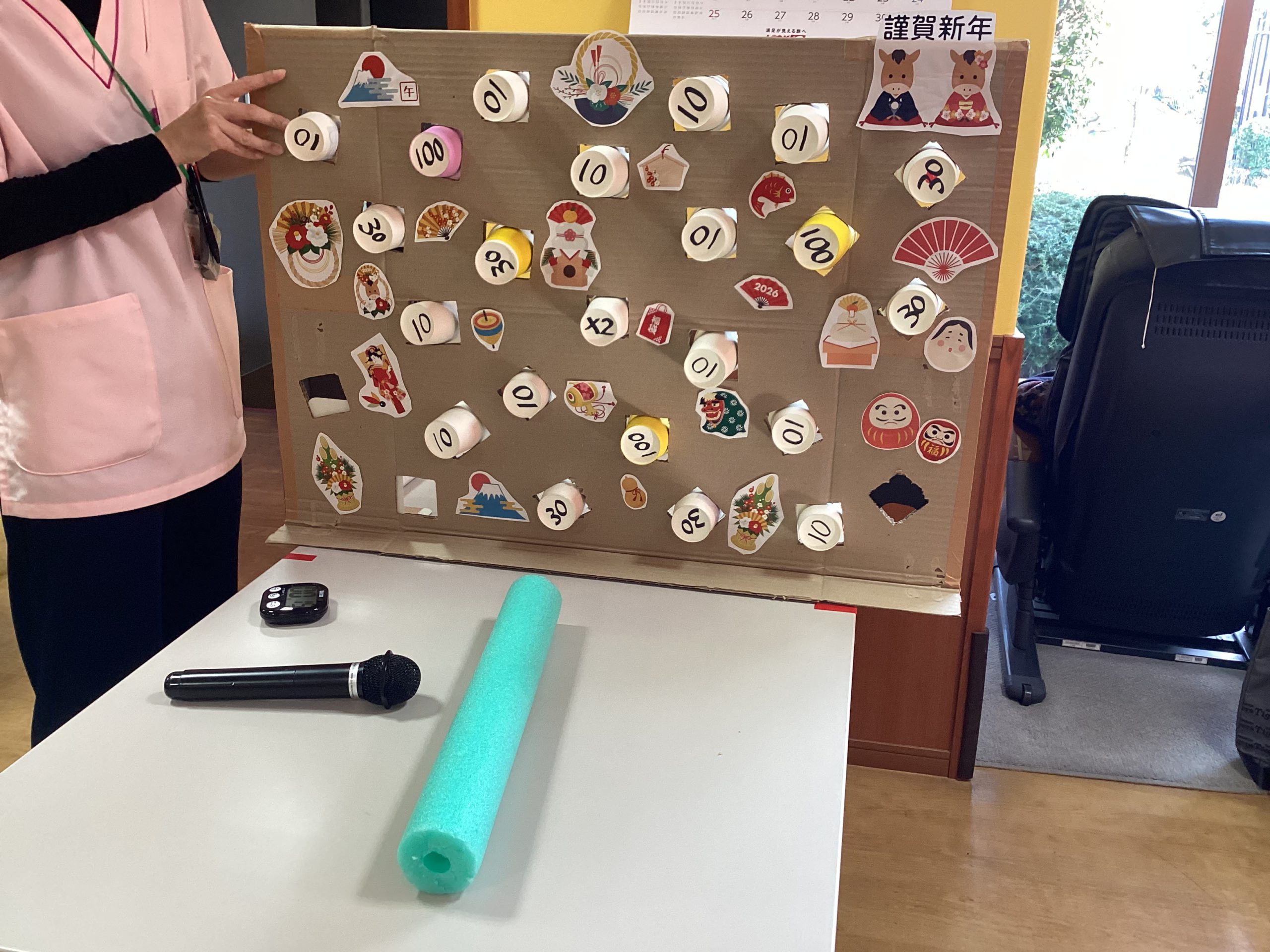

スタッフ雑記 皆さんあけましておめでとうございます🎍

本年もどうぞアーバンケア八戸ノ里デイサービスセンターを宜しくお願い致します。

デイサービスは1/5から始まっており、皆さん賑やかに過ごされています。

昨日はうみがめ保育園の皆さんが交流会にデイサービスに来て下さいました☺️

玄関に到着され園児の皆さんの声がデイフロアに聞こえて来ただけで、皆さんソワソワ😄

デイフロアに来られたら、皆さん満面の笑みで割れんばかりの拍手でお迎えされていました👏👏👏

男の子のチームと女の子のチームに分かれ、ダンスを披露して下さいました☺️

その後は握手やハイタッチの交流会✨

皆さん大喜びで「今日はもう最高な1日や☺️」「10歳ぐらい若返ったわ💕」「もう今から来年が楽しみやわ」と話されていました😄

うみがめ保育園の皆さんが帰られた後も皆さん今日は楽しかったなぁ💕と話されていました☺️

今年も皆さんに喜んで頂けるよう、職員一同頑張ってまいりますので宜しくお願い致します✨

皆さんあけましておめでとうございます🎍

本年もどうぞアーバンケア八戸ノ里デイサービスセンターを宜しくお願い致します。

デイサービスは1/5から始まっており、皆さん賑やかに過ごされています。

昨日はうみがめ保育園の皆さんが交流会にデイサービスに来て下さいました☺️

玄関に到着され園児の皆さんの声がデイフロアに聞こえて来ただけで、皆さんソワソワ😄

デイフロアに来られたら、皆さん満面の笑みで割れんばかりの拍手でお迎えされていました👏👏👏

男の子のチームと女の子のチームに分かれ、ダンスを披露して下さいました☺️

その後は握手やハイタッチの交流会✨

皆さん大喜びで「今日はもう最高な1日や☺️」「10歳ぐらい若返ったわ💕」「もう今から来年が楽しみやわ」と話されていました😄

うみがめ保育園の皆さんが帰られた後も皆さん今日は楽しかったなぁ💕と話されていました☺️

今年も皆さんに喜んで頂けるよう、職員一同頑張ってまいりますので宜しくお願い致します✨

2026.01.01

スタッフ雑記

2026.01.01

スタッフ雑記