「心の荷物預かり所」で記事を検索しました。

2024.01.27

心の荷物預かり所

2024.01.26

心の荷物預かり所

2024.01.18

心の荷物預かり所

2024.01.04

心の荷物預かり所

2023.12.25

心の荷物預かり所

2023.12.18

心の荷物預かり所

2023.11.11

心の荷物預かり所

2023.11.06

心の荷物預かり所

2023.10.23

心の荷物預かり所

2023.09.27

心の荷物預かり所

2024.01.27

心の荷物預かり所

2024.01.26

心の荷物預かり所

2024.01.18

心の荷物預かり所

2024.01.04

心の荷物預かり所

2023.12.25

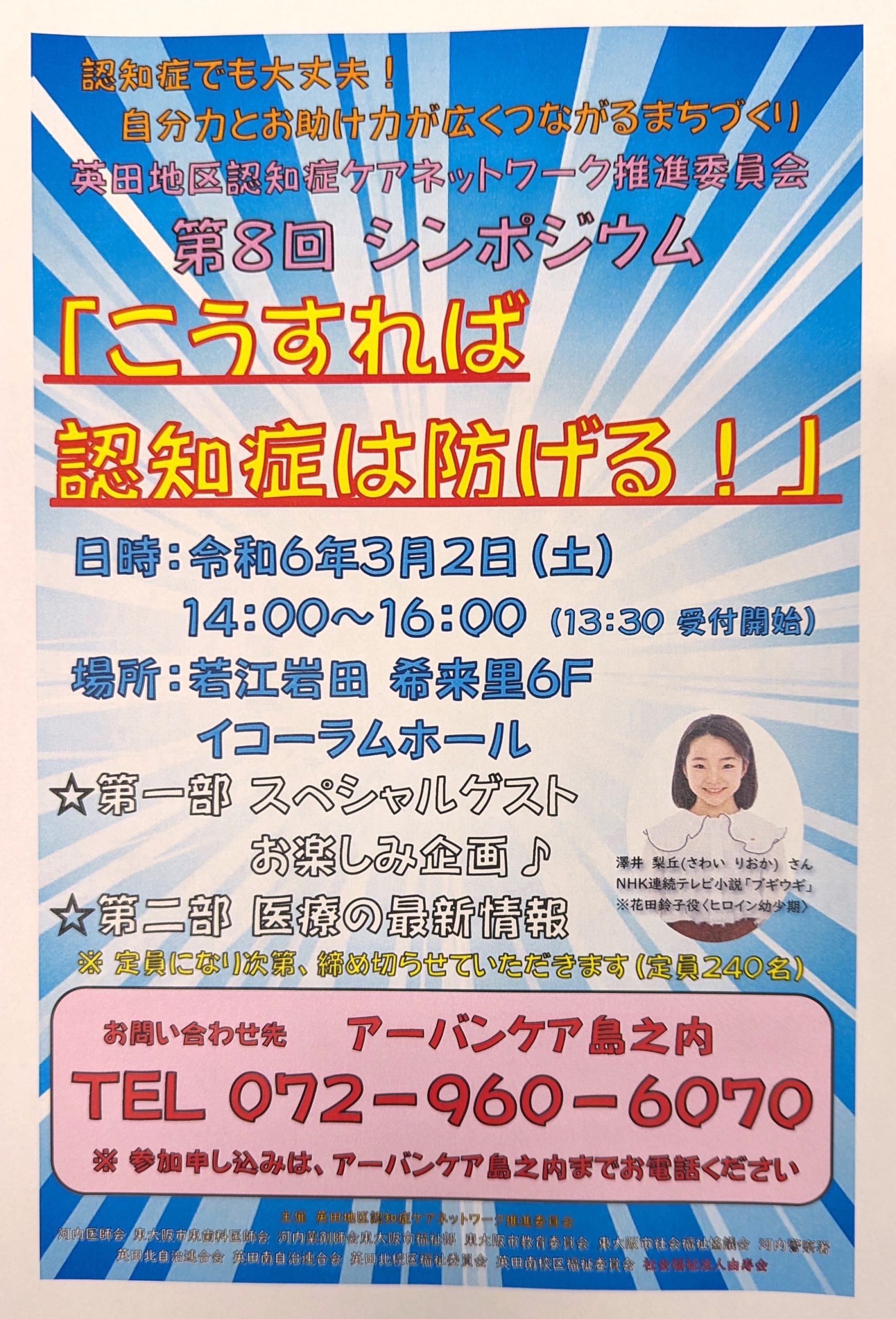

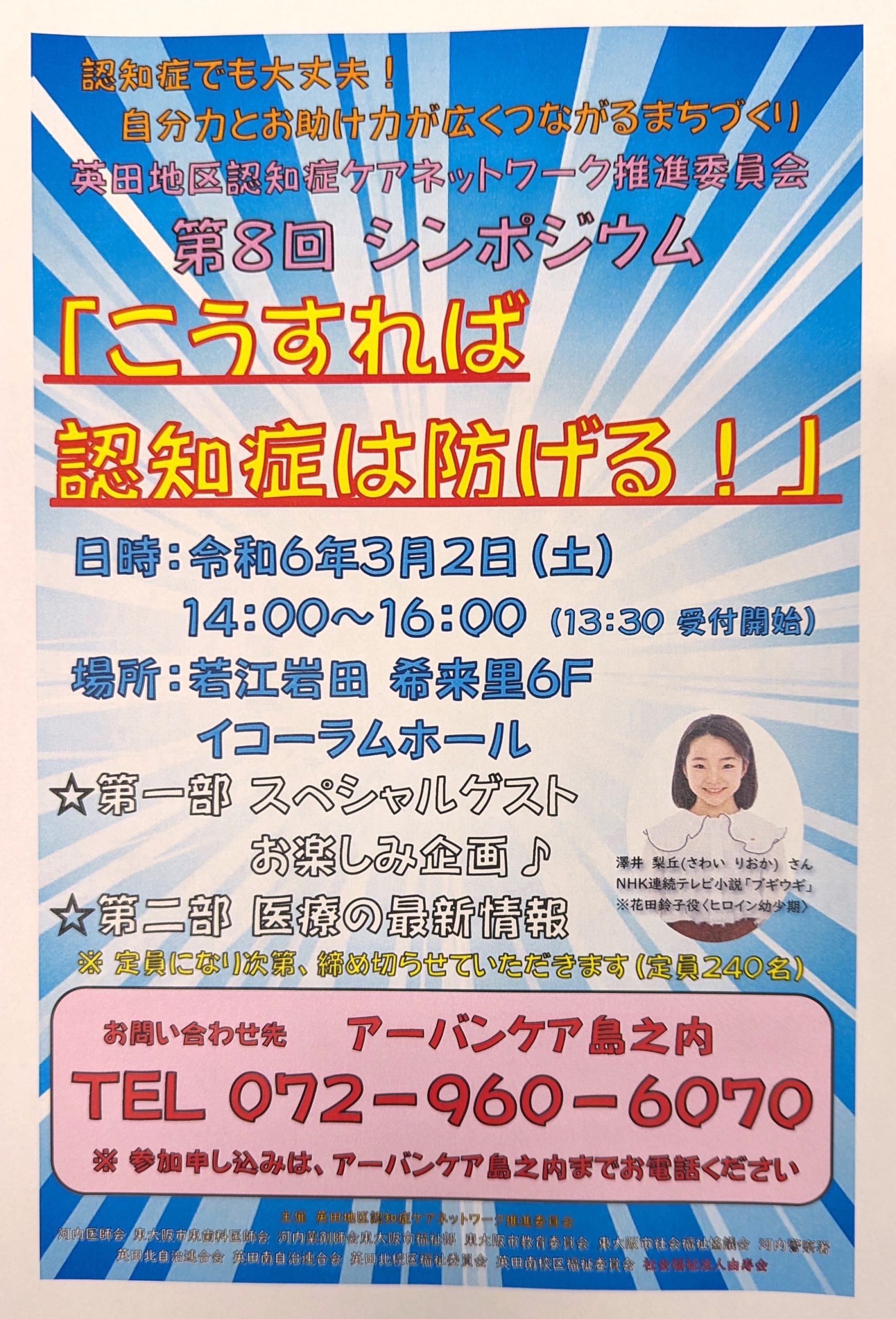

心の荷物預かり所 近い将来的に4人に1人が認知症になる可能性があると言われています。

認知症の進行を止めると言われているお薬が出たと言っても、

まだまだその効果は限定的なようです。

一方、長寿の方も増えてきています。

しかし、私の周辺では、私よりはるかに若い人の死が続いています。

先週の土曜日、研修先の職員から、

共に研修を行っていたN君が亡くなったと聞かされました。

昨年、同じく共に研修を行っていたM君が亡くなったばかりなのに。

二人ともまだ40歳代です。

N君は不器用だけど一生懸命な男でした。

施設での認知症の人の尊厳を維持するために、頑張っていた男でした。

M君に続き、また一人、戦友をなくしたような喪失感があります。

寿命を分けるものっていったい何だろうとも思います。

多くの因子が絡み合ってのことなのでしょうが、

実際のところ、いつどこで何があるのかわからないのが人生で

それを自分事として「捉えたくない」のも私たちかもしれません。

それにしても、まだまだこれからという時に、あまりにも早い後輩の死

認知症ケアの改善に向けての、立て続く実践者の死は大いなる痛手です。

昨年は地域包括支援センターで共に働いていた同僚も亡くなり、

次から次へと後輩が去っていきます。

人生いつどこで何が起きるかわかりません。

自分がやりたいことは

後回しにしないこと

だと思います。

もしかしたら、認知症の予防ばかり考えるより、

自分がやりたいことに力を注ぐこと。

そうすれば、例え認知症になったとしても、

その力を注いでいることが

その後も前向きに生きていくことに繋がるかもしれません。

近い将来的に4人に1人が認知症になる可能性があると言われています。

認知症の進行を止めると言われているお薬が出たと言っても、

まだまだその効果は限定的なようです。

一方、長寿の方も増えてきています。

しかし、私の周辺では、私よりはるかに若い人の死が続いています。

先週の土曜日、研修先の職員から、

共に研修を行っていたN君が亡くなったと聞かされました。

昨年、同じく共に研修を行っていたM君が亡くなったばかりなのに。

二人ともまだ40歳代です。

N君は不器用だけど一生懸命な男でした。

施設での認知症の人の尊厳を維持するために、頑張っていた男でした。

M君に続き、また一人、戦友をなくしたような喪失感があります。

寿命を分けるものっていったい何だろうとも思います。

多くの因子が絡み合ってのことなのでしょうが、

実際のところ、いつどこで何があるのかわからないのが人生で

それを自分事として「捉えたくない」のも私たちかもしれません。

それにしても、まだまだこれからという時に、あまりにも早い後輩の死

認知症ケアの改善に向けての、立て続く実践者の死は大いなる痛手です。

昨年は地域包括支援センターで共に働いていた同僚も亡くなり、

次から次へと後輩が去っていきます。

人生いつどこで何が起きるかわかりません。

自分がやりたいことは

後回しにしないこと

だと思います。

もしかしたら、認知症の予防ばかり考えるより、

自分がやりたいことに力を注ぐこと。

そうすれば、例え認知症になったとしても、

その力を注いでいることが

その後も前向きに生きていくことに繋がるかもしれません。

2023.11.11

心の荷物預かり所

2023.11.06

心の荷物預かり所

2023.10.23

心の荷物預かり所

2023.09.27

心の荷物預かり所