「認知症の教室(専門職用)」で記事を検索しました。

2022.08.24

認知症の教室(専門職用)

2022.08.23

認知症の教室(専門職用)

2022.08.22

認知症の教室(専門職用)

2022.08.20

認知症の教室(専門職用)

2022.08.15

認知症の教室(専門職用)

2022.08.10

認知症の教室(専門職用)

2022.08.06

認知症の教室(専門職用)

2022.08.04

認知症の教室(専門職用)

2022.08.01

認知症の教室(専門職用)

2022.07.26

認知症の教室(専門職用)

2022.08.24

認知症の教室(専門職用)

2022.08.23

認知症の教室(専門職用)

2022.08.22

認知症の教室(専門職用)

2022.08.20

認知症の教室(専門職用)

2022.08.15

認知症の教室(専門職用)

2022.08.10

認知症の教室(専門職用)

2022.08.06

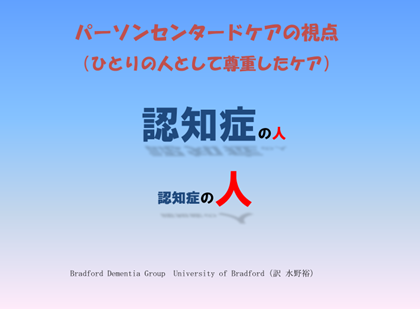

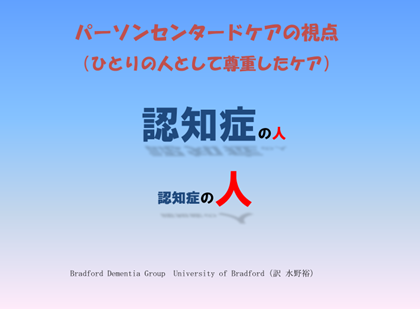

認知症の教室(専門職用) 随分間隔があいてしまいましたが、今回も若年性認知症と診断された、

丹野智文さんと下坂厚さんが共同で作成された「認知症のことで知ってほしい5つのこと」から紹介したいと思います。

その5回目、最終回です。

私たち人間は、感情の生き物です。

怒ったり、笑ったり、泣いたり、落ち込んだり、

或いは何かをしたい行動も感情がベースになっています。

私たちの行動(姿)は、感情そのものともいえます。

当然、認知症の人もそれは同じです。

私たちと何ら変わらない、同じ人なのですから。

ところが認知症と診断されただけで、その人の行動の全てが「認知症のせい」になってしまうのです。

そしてその行動には、問題行動という、私たち側から見た「困った行動チェック」が入ります。

冊子の文面を借りれば、

お風呂を嫌がれば「入浴拒否」、一人で外出しようとすれば「徘徊」、

怒れば「暴言」、気持ち悪くておむつの中を触れれば「不潔行為」等…

「認知症の問題ある行動を取る人」というレッテルを貼ってしまうのです。

その行動には、様々な感情が揺れ動いていること。

それを理解し、突き詰めることが必要です。

しかし、認知症の人にそのようなレッテルを貼ってしまう私たちはどうでしょうか?

例えば職員関係、色々な状況での人間関係…

これらの中の方が、よほど困った行動の人が多いのではないでしょうか?

随分間隔があいてしまいましたが、今回も若年性認知症と診断された、

丹野智文さんと下坂厚さんが共同で作成された「認知症のことで知ってほしい5つのこと」から紹介したいと思います。

その5回目、最終回です。

私たち人間は、感情の生き物です。

怒ったり、笑ったり、泣いたり、落ち込んだり、

或いは何かをしたい行動も感情がベースになっています。

私たちの行動(姿)は、感情そのものともいえます。

当然、認知症の人もそれは同じです。

私たちと何ら変わらない、同じ人なのですから。

ところが認知症と診断されただけで、その人の行動の全てが「認知症のせい」になってしまうのです。

そしてその行動には、問題行動という、私たち側から見た「困った行動チェック」が入ります。

冊子の文面を借りれば、

お風呂を嫌がれば「入浴拒否」、一人で外出しようとすれば「徘徊」、

怒れば「暴言」、気持ち悪くておむつの中を触れれば「不潔行為」等…

「認知症の問題ある行動を取る人」というレッテルを貼ってしまうのです。

その行動には、様々な感情が揺れ動いていること。

それを理解し、突き詰めることが必要です。

しかし、認知症の人にそのようなレッテルを貼ってしまう私たちはどうでしょうか?

例えば職員関係、色々な状況での人間関係…

これらの中の方が、よほど困った行動の人が多いのではないでしょうか?

2022.08.01

認知症の教室(専門職用)

2022.07.26

認知症の教室(専門職用)