「認知症の教室(専門職用)」で記事を検索しました。

2020.11.25

認知症の教室(専門職用)

2020.11.20

認知症の教室(専門職用)

2020.11.09

認知症の教室(専門職用)

2020.10.28

認知症の教室(専門職用)

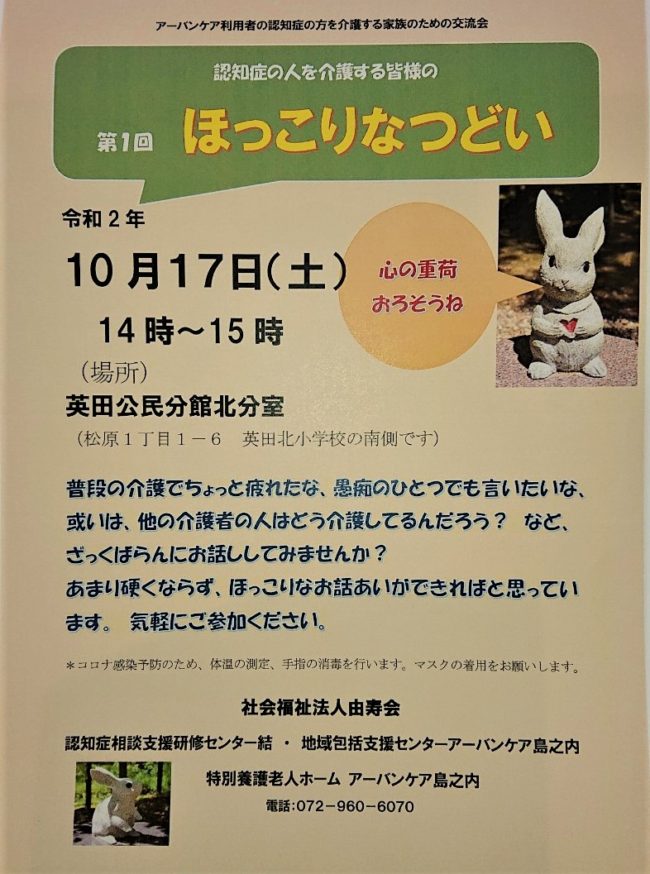

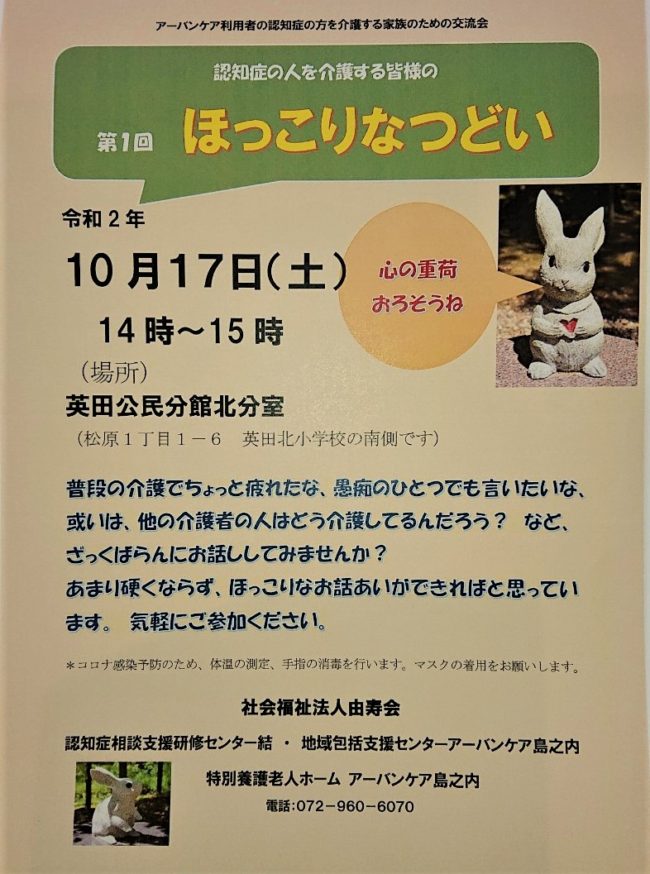

2020.10.17

認知症の教室(専門職用)

2020.10.13

認知症の教室(専門職用)

2020.10.08

認知症の教室(専門職用)

2020.09.30

認知症の教室(専門職用)

2020.09.24

認知症の教室(専門職用)

2020.11.25

認知症の教室(専門職用)

2020.11.20

認知症の教室(専門職用)

2020.11.09

認知症の教室(専門職用)

2020.10.28

認知症の教室(専門職用)

2020.10.17

認知症の教室(専門職用)

2020.10.13

認知症の教室(専門職用)

2020.10.08

認知症の教室(専門職用)

2020.09.30

認知症の教室(専門職用)

2020.09.26

認知症の教室(専門職用)

2020.09.24

認知症の教室(専門職用)