「トピックス」で記事を検索しました。

2021.12.04

トピックス

2021.12.01

トピックス

2021.11.30

トピックス

2021.11.27

トピックス

2021.11.25

トピックス

2021.11.20

トピックス

2021.11.18

トピックス

2021.11.15

トピックス

2021.11.12

トピックス

2021.12.04

トピックス

2021.12.01

トピックス

2021.11.30

トピックス センター長の石川です。

先日某県の認知症研修に行ってきました。

9時から5時までしゃべり詰めのリモート研修で、ちょっと大変でしたが、

教える側でありながら、学びも多くありました。

研修は教えているつもりが逆に学びも多く得られるのでいいですね。

さてそのひとつ。

カンファレンスを行う上においての情報について。

①ケア側が欲しい情報とは何か

②利用者が思っているケア側に知って欲しい情報とは何か

について、ブレイクアウトルームで議論してもらいました。

5つのグループから出た意見を大雑把にまとめてみると、

①では、・ライフスタイルやライフヒストリー ・身体状況(既往歴) ・パーソナリティ ・課題となる行動 ・家族との関係性 など、アセスメント項目などが多く上がりました。

一方2⃣では、①の項目はあるものの、今思ってること (家に帰りたい、苦しみをわかって欲しい、自由にさせて、寂しい、痛い等) が多く上がりました。

つまり利用者視点になって考えると、「今、この時間の気持ちを知って欲しい」と言うことになります。

ここに大きな乖離がありますね。

ケアスタッフの考えと、利用者の考えは、色々な場面で乖離しているかもしれません。

もちろん、①で挙げられたようなアセスメント情報は必要不可欠なものです。

しかし利用者 (人生の時間がもうあまりないと感じている) にしてみれば、自分のライフヒストリーなんか今はどうでもいい、今、この時を心地よく生きたいという思いの方が大きいでしょう。

ではこの乖離はどうしたら埋められるのか?

やはり、まずは「利用者の話を聴くこと。」

ここからがスタートです。

信頼関係が出来、穏やかな時間が作れれば、

ライフヒストリーの情報を元にした「語らい」もできるようになるでしょう。

私たちが思っている以上に、ケア側と利用者の思考は離れているかもしれません。

耳を傾けるのは、人のうわさ話ではなく、利用者の声なのです。

センター長の石川です。

先日某県の認知症研修に行ってきました。

9時から5時までしゃべり詰めのリモート研修で、ちょっと大変でしたが、

教える側でありながら、学びも多くありました。

研修は教えているつもりが逆に学びも多く得られるのでいいですね。

さてそのひとつ。

カンファレンスを行う上においての情報について。

①ケア側が欲しい情報とは何か

②利用者が思っているケア側に知って欲しい情報とは何か

について、ブレイクアウトルームで議論してもらいました。

5つのグループから出た意見を大雑把にまとめてみると、

①では、・ライフスタイルやライフヒストリー ・身体状況(既往歴) ・パーソナリティ ・課題となる行動 ・家族との関係性 など、アセスメント項目などが多く上がりました。

一方2⃣では、①の項目はあるものの、今思ってること (家に帰りたい、苦しみをわかって欲しい、自由にさせて、寂しい、痛い等) が多く上がりました。

つまり利用者視点になって考えると、「今、この時間の気持ちを知って欲しい」と言うことになります。

ここに大きな乖離がありますね。

ケアスタッフの考えと、利用者の考えは、色々な場面で乖離しているかもしれません。

もちろん、①で挙げられたようなアセスメント情報は必要不可欠なものです。

しかし利用者 (人生の時間がもうあまりないと感じている) にしてみれば、自分のライフヒストリーなんか今はどうでもいい、今、この時を心地よく生きたいという思いの方が大きいでしょう。

ではこの乖離はどうしたら埋められるのか?

やはり、まずは「利用者の話を聴くこと。」

ここからがスタートです。

信頼関係が出来、穏やかな時間が作れれば、

ライフヒストリーの情報を元にした「語らい」もできるようになるでしょう。

私たちが思っている以上に、ケア側と利用者の思考は離れているかもしれません。

耳を傾けるのは、人のうわさ話ではなく、利用者の声なのです。

2021.11.25

トピックス センター長の石川です。

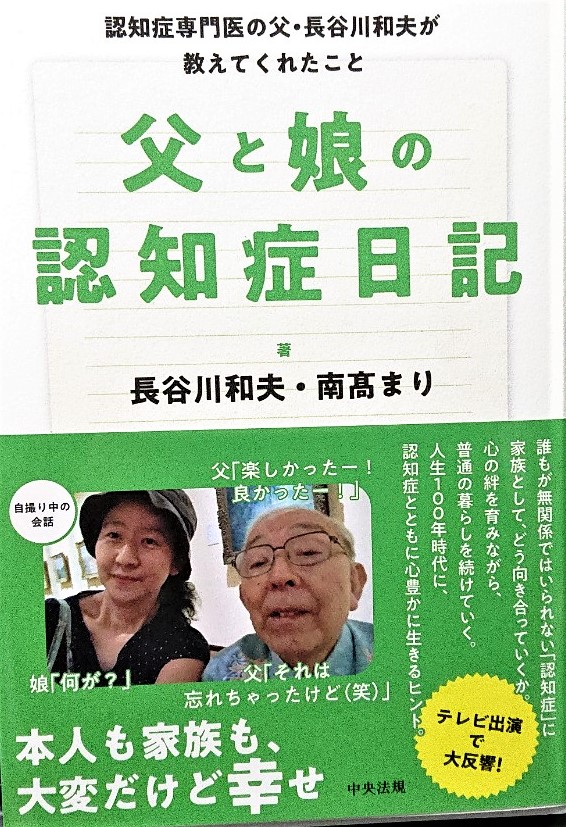

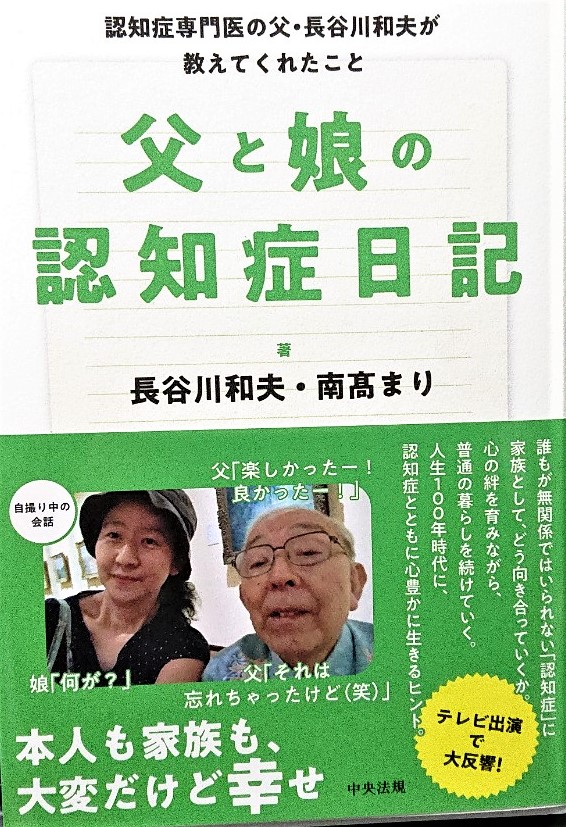

私にとってはあまりにも大きな星でした。

皆既月食をチラッと見た後の夜の研修会

長谷川和夫先生から学んだことを伝えたばかりでした。

長谷川先生には直接色々と学ばせてもらいました。

「ひもときシート」という名前はどうでしょうか?

と、提案したら「それ、いいね!」と決めてくれたのも長谷川先生でした。

長谷川先生についてはまた追々触れていきたいと思います。

認知症になられてから必死に書いていただいたこの言葉

重く深く広く前向きに受け止めていきたいと思います。

以前の常識は今では非常識です。多様性と言う意味では

「認知症ケア」などと言う特別なカテゴリーも、なくなっていくこと

それを目指さなければならないと言う、思いもあるのではないかと思います。

「みんな違って みんな尊い あるがまま」

先生、ありがとうございました。

[caption id="attachment_1239" align="alignnone" width="650"] 淀川区で講演会を依頼した時の写真です。[/caption]

センター長の石川です。

私にとってはあまりにも大きな星でした。

皆既月食をチラッと見た後の夜の研修会

長谷川和夫先生から学んだことを伝えたばかりでした。

長谷川先生には直接色々と学ばせてもらいました。

「ひもときシート」という名前はどうでしょうか?

と、提案したら「それ、いいね!」と決めてくれたのも長谷川先生でした。

長谷川先生についてはまた追々触れていきたいと思います。

認知症になられてから必死に書いていただいたこの言葉

重く深く広く前向きに受け止めていきたいと思います。

以前の常識は今では非常識です。多様性と言う意味では

「認知症ケア」などと言う特別なカテゴリーも、なくなっていくこと

それを目指さなければならないと言う、思いもあるのではないかと思います。

「みんな違って みんな尊い あるがまま」

先生、ありがとうございました。

[caption id="attachment_1239" align="alignnone" width="650"] 淀川区で講演会を依頼した時の写真です。[/caption]

2021.11.18

トピックス

2021.11.15

トピックス 「相手の気持ちになって考えよう」と、

ケアの現場ではよく言われます。

しかし人間は、自分の心の中には自分の考えが一杯詰まっているので

本来、相手の気持ちを考え、さらに受容すると言うのはとても苦手なのです。

SNSで平気でいじめをしてしまうのも、

相手の気持ちなど全く考えないからです。

しかし私たちの仕事は、「相手の気持ちを考えたり、受け止めたりすること」

それが出来なければ、専門職としての魅力は半減します。

この仕事に就いたからには、ケアの実践者として「自分はどうありたいのか」と

問いかけなければならないでしょう。

「相手の気持ちを考える」

そのため普段から柔らかい思考を持たなければなりません。

日頃から相手はどう思っているのだろうか?と考える姿勢が必要です。

ちょっとでいいのです。

ほんの少し立ち止まり、相手の気持ちを考える時間を持ちます。

そのトレーニングのひとつとして、どんなものにも声を掛け、

何を思っているのか想像するという、擬人化トレーニングをすることです。

それを普段からちょくちょく行うことです。

以下の3枚のお猿の写真は、私が撮影したものですが、

1枚1枚の写真に、「お猿の気持ち(思っていること)」を考えてみて、

書いてみてください。

ちょっとしたショートストーリーが出来るかもしれませんよ。

どうでしょうか。一枚一枚にお猿の気持ちを想像して書いてみる。

この瞬間に、あなたは「お猿の立場」で考えています。

どんなものでもいいので、ちょっと立ち止って、考えてみる。

そんなトレーニングをやってみてください。

今は電車に乗っていても何が起きるかわからない時代です。

スマホばっかりやってないで、周辺に目をやり、いろいろ想像してみることですね。

それだけでも心の柔軟性は養われます。

スマホの狭い画面ばかり見ていては得られない、心の世界を広げる情報がそこにあります。

「相手の気持ちになって考えよう」と、

ケアの現場ではよく言われます。

しかし人間は、自分の心の中には自分の考えが一杯詰まっているので

本来、相手の気持ちを考え、さらに受容すると言うのはとても苦手なのです。

SNSで平気でいじめをしてしまうのも、

相手の気持ちなど全く考えないからです。

しかし私たちの仕事は、「相手の気持ちを考えたり、受け止めたりすること」

それが出来なければ、専門職としての魅力は半減します。

この仕事に就いたからには、ケアの実践者として「自分はどうありたいのか」と

問いかけなければならないでしょう。

「相手の気持ちを考える」

そのため普段から柔らかい思考を持たなければなりません。

日頃から相手はどう思っているのだろうか?と考える姿勢が必要です。

ちょっとでいいのです。

ほんの少し立ち止まり、相手の気持ちを考える時間を持ちます。

そのトレーニングのひとつとして、どんなものにも声を掛け、

何を思っているのか想像するという、擬人化トレーニングをすることです。

それを普段からちょくちょく行うことです。

以下の3枚のお猿の写真は、私が撮影したものですが、

1枚1枚の写真に、「お猿の気持ち(思っていること)」を考えてみて、

書いてみてください。

ちょっとしたショートストーリーが出来るかもしれませんよ。

どうでしょうか。一枚一枚にお猿の気持ちを想像して書いてみる。

この瞬間に、あなたは「お猿の立場」で考えています。

どんなものでもいいので、ちょっと立ち止って、考えてみる。

そんなトレーニングをやってみてください。

今は電車に乗っていても何が起きるかわからない時代です。

スマホばっかりやってないで、周辺に目をやり、いろいろ想像してみることですね。

それだけでも心の柔軟性は養われます。

スマホの狭い画面ばかり見ていては得られない、心の世界を広げる情報がそこにあります。