「トピックス」で記事を検索しました。

2022.07.04

トピックス

2022.06.30

トピックス

2022.06.29

トピックス

2022.06.25

トピックス

2022.06.23

トピックス

2022.06.22

トピックス

2022.06.17

トピックス

2022.06.15

トピックス

2022.06.10

トピックス

2022.06.09

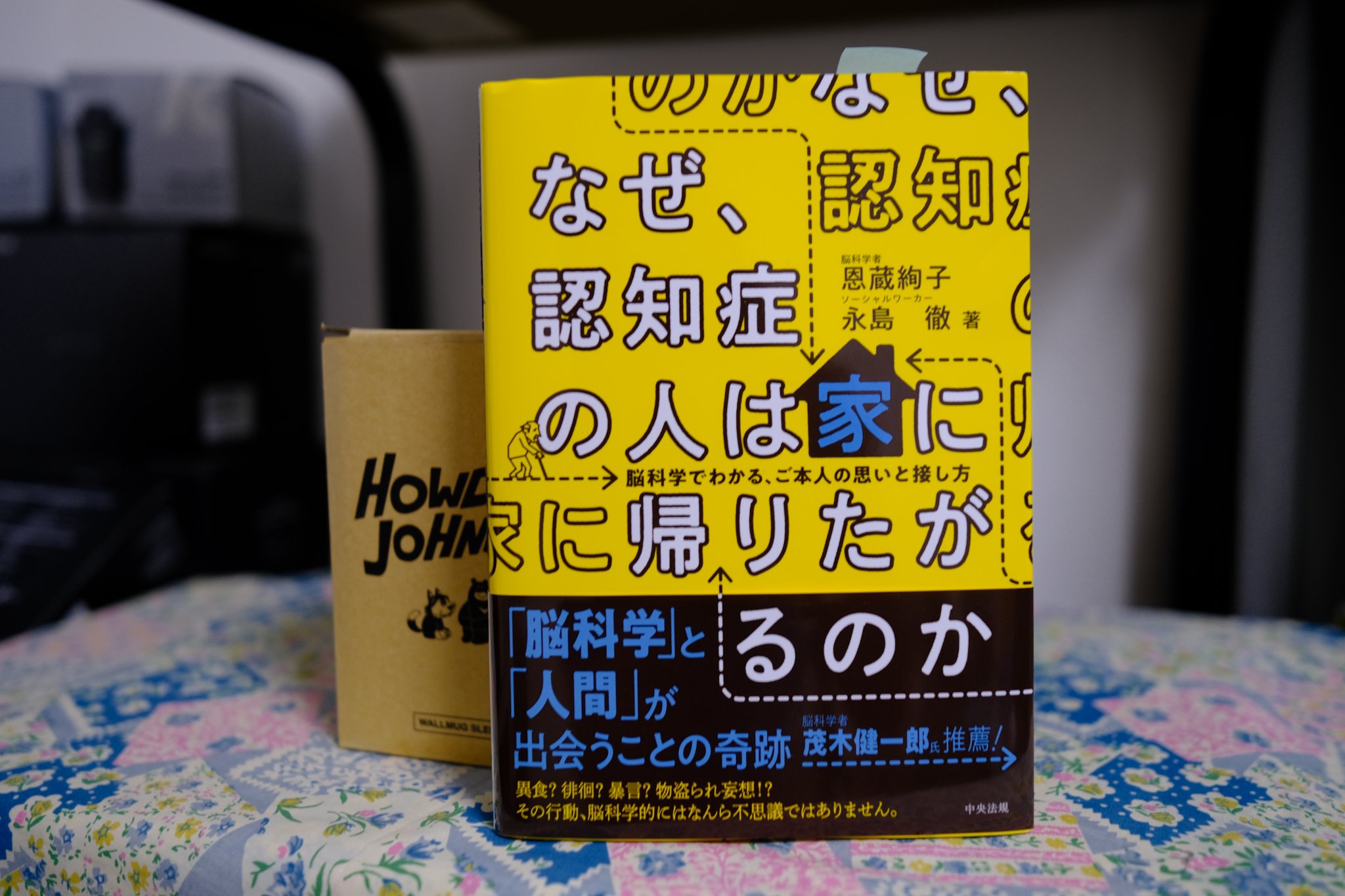

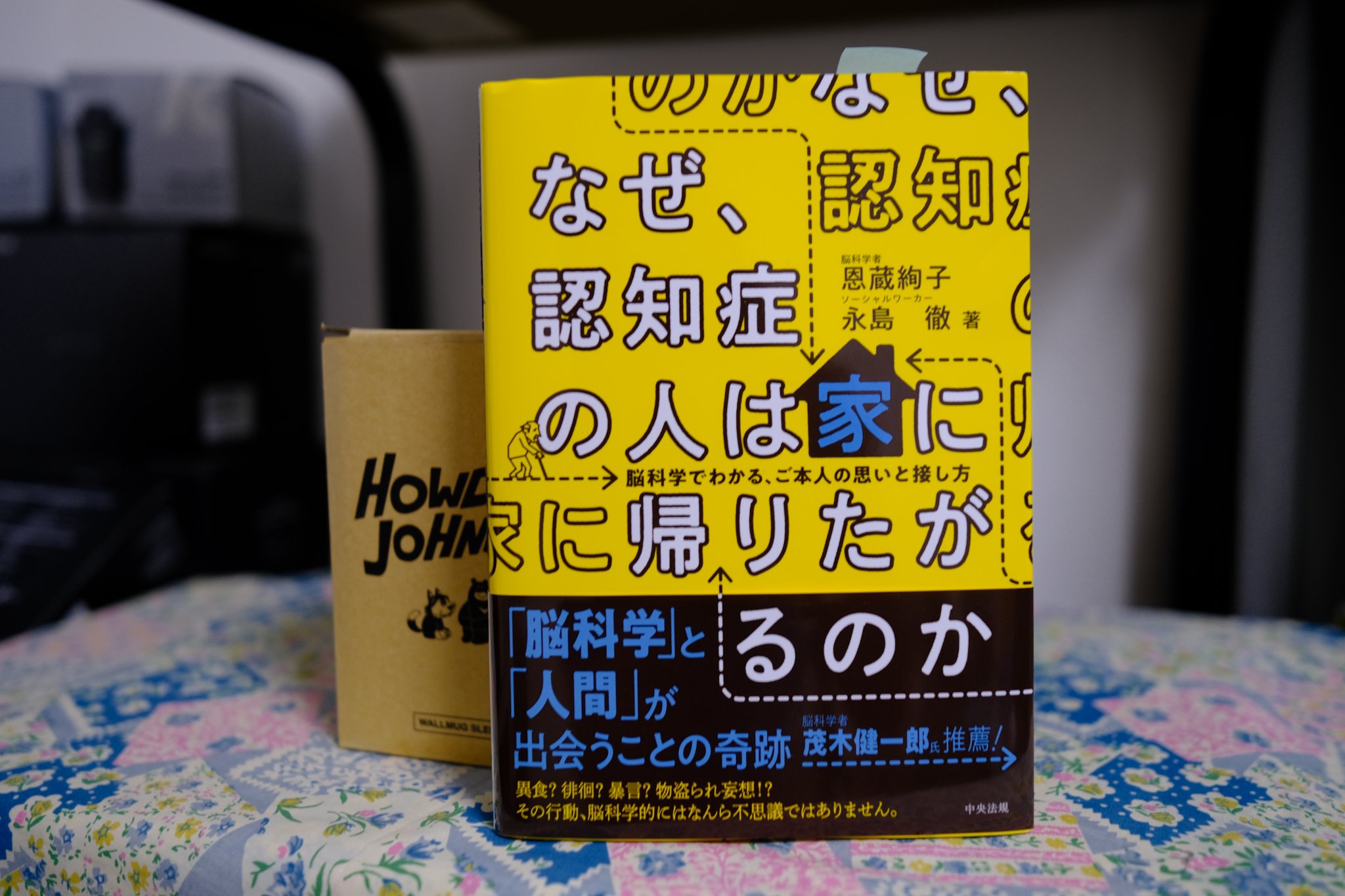

トピックス センター長の石川です。

私は以前から認知症は携帯電話が使えない状態と同じということをお話ししていました。

今、現在を生きる人たちにとって携帯電話は生活の一部どころか、

その人の心身の一部ともいえるくらい重要なものになっています。

「携帯電話が使えないとしたらどうする?」と、若い人に尋ねたら、

皆さんそれは困る、ありえないと返答します。それは若い人でなくても同じでしょう。

携帯電話は、認知機能そのものです。

認知機能の技術の粋をこめて作られたものです。

使う私たちも認知機能をフルに働かせてスマートフォンを使います。

しかし、ひとたびその認知機能があやふやになっていく認知症になってしまうと、

携帯電話は使えなくなってしまいます。

携帯電話は、あらゆる情報の収集や伝達、決済、予約に至るまで様々な機能を担っています。

その携帯電話に電波が来なくなってしまったら、現代の人たちはたちどころにパニックに陥ります。

何故ならば携帯電話は心身の一部と化しているからです。

情報が入らない、伝えられない、それだけで大パニックです。

怒り出す人がいれば、イライラする人もいます。

それはその人たちの生活そのものにも影響してしまうという状況だからでしょう。

認知症の人の場合、認知機能が働かなくなります。

つまり、携帯電話がつながらないのと同じ状況に陥ってしまうのです。

何を言われているのか理解しがたくなり、伝えようとすることも伝えられなくなるのです。

ですから混乱し、時に怒り、イライラし、消沈する人もいるでしょう。

何故ならば、生きていくことそのものが脅かされるからです。

まさしく今回のKDDIの通信障害は、

認知症の人と同じような状況に携帯の利用者がなってしまったといえます。

私もその一人でした。

しかし30年前までは、携帯電話などなくても普通に生活していました。

その時はその時で不便だとは思わなかったのです。

今こうして携帯電話の電波に翻弄されている人々。

便利な世の中、こんな世の中かもしれませんが、

ひとたび使えなくなってしまったら、これほどもろいものもありません。

一方認知症の人は、非認知機能の中で一生懸命に生きていく道をさぐっているといえます。

認知機能を駆使している現代人が、認知機能が使えなくなっても、

非認知機能を働かせて何とか生きていこうとする人を、上から視点で見降ろすことなんてできるのでしょうか?

認知症の人とのかかわり方のヒント、

それはデジタル化以前の世界にあるといえます。

センター長の石川です。

私は以前から認知症は携帯電話が使えない状態と同じということをお話ししていました。

今、現在を生きる人たちにとって携帯電話は生活の一部どころか、

その人の心身の一部ともいえるくらい重要なものになっています。

「携帯電話が使えないとしたらどうする?」と、若い人に尋ねたら、

皆さんそれは困る、ありえないと返答します。それは若い人でなくても同じでしょう。

携帯電話は、認知機能そのものです。

認知機能の技術の粋をこめて作られたものです。

使う私たちも認知機能をフルに働かせてスマートフォンを使います。

しかし、ひとたびその認知機能があやふやになっていく認知症になってしまうと、

携帯電話は使えなくなってしまいます。

携帯電話は、あらゆる情報の収集や伝達、決済、予約に至るまで様々な機能を担っています。

その携帯電話に電波が来なくなってしまったら、現代の人たちはたちどころにパニックに陥ります。

何故ならば携帯電話は心身の一部と化しているからです。

情報が入らない、伝えられない、それだけで大パニックです。

怒り出す人がいれば、イライラする人もいます。

それはその人たちの生活そのものにも影響してしまうという状況だからでしょう。

認知症の人の場合、認知機能が働かなくなります。

つまり、携帯電話がつながらないのと同じ状況に陥ってしまうのです。

何を言われているのか理解しがたくなり、伝えようとすることも伝えられなくなるのです。

ですから混乱し、時に怒り、イライラし、消沈する人もいるでしょう。

何故ならば、生きていくことそのものが脅かされるからです。

まさしく今回のKDDIの通信障害は、

認知症の人と同じような状況に携帯の利用者がなってしまったといえます。

私もその一人でした。

しかし30年前までは、携帯電話などなくても普通に生活していました。

その時はその時で不便だとは思わなかったのです。

今こうして携帯電話の電波に翻弄されている人々。

便利な世の中、こんな世の中かもしれませんが、

ひとたび使えなくなってしまったら、これほどもろいものもありません。

一方認知症の人は、非認知機能の中で一生懸命に生きていく道をさぐっているといえます。

認知機能を駆使している現代人が、認知機能が使えなくなっても、

非認知機能を働かせて何とか生きていこうとする人を、上から視点で見降ろすことなんてできるのでしょうか?

認知症の人とのかかわり方のヒント、

それはデジタル化以前の世界にあるといえます。

2022.06.30

トピックス

2022.06.29

トピックス

2022.06.25

トピックス

2022.06.23

トピックス

2022.06.22

トピックス

2022.06.17

トピックス

2022.06.15

トピックス

2022.06.10

トピックス

2022.06.09

トピックス