2019.06.19

必見!最新情報

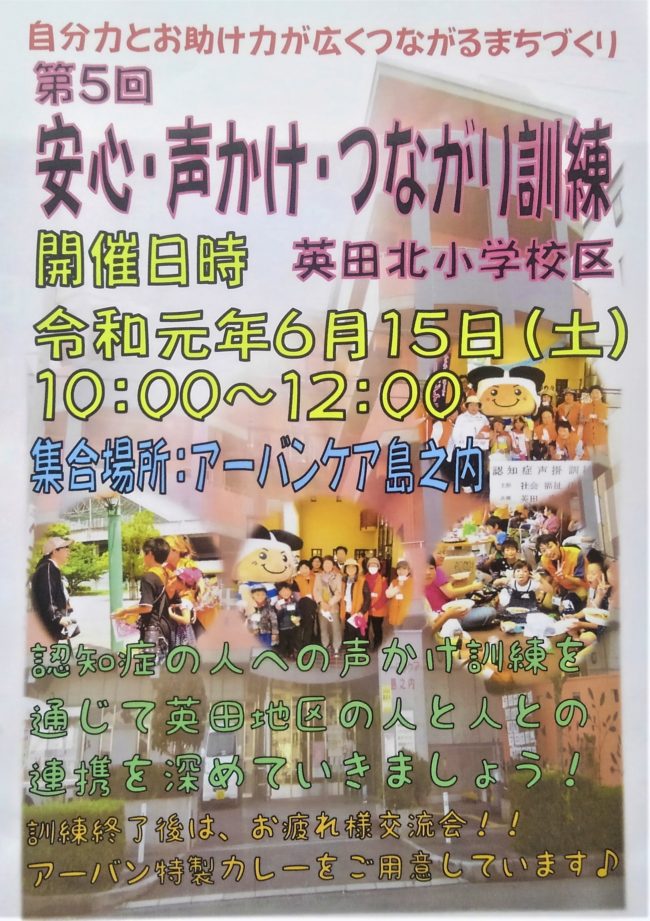

2019.06.15

トピックス

2019.06.10

ほんわか写真館

2019.06.06

ほんわか写真館

2019.06.04

トピックス

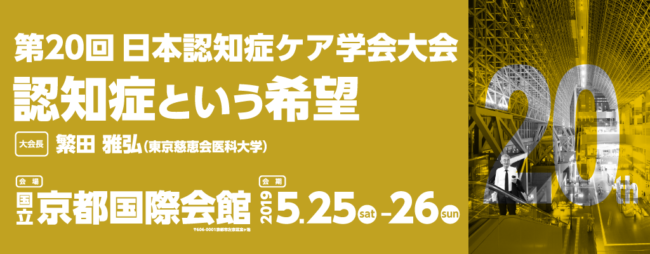

2019.05.27

トピックス

2019.05.23

トピックス

2019.06.19

必見!最新情報

2019.06.15

トピックス 姨捨山伝説は各地にいくつかありますが、今回は長野県のお話。

川中島の合戦場を見下ろす位置に「姨捨駅」があります。

この駅や姨捨サービスエリアに来るたびに、お婆さんが捨てられてないか心配になってしまいます(笑)

[caption id="attachment_768" align="aligncenter" width="650"] 無人駅なので、出入り自由です。観光ブームで?立派な駅舎になりました。[/caption]

この「姨捨」は、「田毎の月」でも有名な場所です。

ここから見下ろす棚田は最近ちょっとした観光名所になりました。

豪華列車「四季島」も停車し、乗客は列車から降りて、この棚田を見下ろすそうです。

「田毎の月」とは、田んぼに水が張られたときにそのひとつひとつの田んぼに月が映る風情から、昔から名所として知られていたようです。

[caption id="attachment_771" align="aligncenter" width="400"] 安藤広重も描いていますので、昔から有名な場所だったのですね。[/caption]

私が訪れた時は新月。雲も出ていましたので、星も月も田んぼには映りませんでした。

[caption id="attachment_767" align="aligncenter" width="650"] わかりずらいですが、手前に棚田、その向こうは川中島、そして長野市街の明かりです。[/caption]

さて、「姨捨山伝説」については、写真の説明のように、決して悲しい話ではなく、むしろお年寄りを大切にしよう、お年寄りの知恵を大事にしようという話なのです。

[caption id="attachment_770" align="aligncenter" width="650"] 姨捨伝説のお話しです。お年寄りは知恵袋ですね。[/caption]

ただこの説明文には記されてないのですが、とても大事なお話の部分があります。写真の説明文の前の方の部分になります。

[caption id="attachment_766" align="alignleft" width="329"] 田毎の月の絵 向こうに見えるのは姨捨山(冠着山)か。[/caption]

「村では一定の年齢になった老人を山に捨てに行く取り決めがありました。ある村人の母親もその年齢になり、満月の夜、村人は年老いた母親を背負いながら姨捨山(今は冠着山と呼ばれている)に登り始めました。村人が息を切らしながら山道を登っていると背中のばあちゃん(母親)が木々の枝を折っては山道に落としていくのです。村人はまたわけのわからないことをばあちゃんがやっていると思っていました。

そして村人は山頂に着き、ばあちゃんを降ろしました。満月は山陰に沈みかけ、辺りには暗闇が迫っていました。にこにこと笑顔で見送る母親の姿に後ろ髪引かれる思いで、村人は山道を下り始めました。するとどうでしょう。月明りもなく道がわかりにくくなっていたのですが、ばあちゃんが折って落とした木の枝を踏む音で帰り道がわかるのです。息子が無事に村へ帰れるようにとばあちゃんが枝を折っていたのだとわかると、息子は「ばあちゃん捨てられない!」と引き戻り、再びばあちゃんを背負って村まで帰ったのでした。」

あとは、写真の説明の通りです。

姨捨山伝説にはこのように、母の思い、息子の思いも語られているのです。単に口減らしのために山に捨てられる高齢者の話ではないのです。

[caption id="attachment_769" align="aligncenter" width="650"] 去り行く電車の姿が似合う駅です.ここはスイッチバックが行われる場所ともなっています。[/caption]

幸い(笑)駅に捨てられたおばあさんはいませんでしたが、同行の友人は「姨捨山老人ホーム」という名前のホームがあればいいのにねと言います。「私は捨てられるようにこの老人ホームに入れられたけど、でもこの老人ホームめっちゃ過ごしやすい!来て満足!捨てられてよかった!」と利用者が言うようなホームがあればいいのにねと。なるほど、名前は姨捨だけど、捨てられてよかった!と本人が言うような老人ホーム。それもまたおもしろいかもしれませんね(笑)

姨捨山伝説は各地にいくつかありますが、今回は長野県のお話。

川中島の合戦場を見下ろす位置に「姨捨駅」があります。

この駅や姨捨サービスエリアに来るたびに、お婆さんが捨てられてないか心配になってしまいます(笑)

[caption id="attachment_768" align="aligncenter" width="650"] 無人駅なので、出入り自由です。観光ブームで?立派な駅舎になりました。[/caption]

この「姨捨」は、「田毎の月」でも有名な場所です。

ここから見下ろす棚田は最近ちょっとした観光名所になりました。

豪華列車「四季島」も停車し、乗客は列車から降りて、この棚田を見下ろすそうです。

「田毎の月」とは、田んぼに水が張られたときにそのひとつひとつの田んぼに月が映る風情から、昔から名所として知られていたようです。

[caption id="attachment_771" align="aligncenter" width="400"] 安藤広重も描いていますので、昔から有名な場所だったのですね。[/caption]

私が訪れた時は新月。雲も出ていましたので、星も月も田んぼには映りませんでした。

[caption id="attachment_767" align="aligncenter" width="650"] わかりずらいですが、手前に棚田、その向こうは川中島、そして長野市街の明かりです。[/caption]

さて、「姨捨山伝説」については、写真の説明のように、決して悲しい話ではなく、むしろお年寄りを大切にしよう、お年寄りの知恵を大事にしようという話なのです。

[caption id="attachment_770" align="aligncenter" width="650"] 姨捨伝説のお話しです。お年寄りは知恵袋ですね。[/caption]

ただこの説明文には記されてないのですが、とても大事なお話の部分があります。写真の説明文の前の方の部分になります。

[caption id="attachment_766" align="alignleft" width="329"] 田毎の月の絵 向こうに見えるのは姨捨山(冠着山)か。[/caption]

「村では一定の年齢になった老人を山に捨てに行く取り決めがありました。ある村人の母親もその年齢になり、満月の夜、村人は年老いた母親を背負いながら姨捨山(今は冠着山と呼ばれている)に登り始めました。村人が息を切らしながら山道を登っていると背中のばあちゃん(母親)が木々の枝を折っては山道に落としていくのです。村人はまたわけのわからないことをばあちゃんがやっていると思っていました。

そして村人は山頂に着き、ばあちゃんを降ろしました。満月は山陰に沈みかけ、辺りには暗闇が迫っていました。にこにこと笑顔で見送る母親の姿に後ろ髪引かれる思いで、村人は山道を下り始めました。するとどうでしょう。月明りもなく道がわかりにくくなっていたのですが、ばあちゃんが折って落とした木の枝を踏む音で帰り道がわかるのです。息子が無事に村へ帰れるようにとばあちゃんが枝を折っていたのだとわかると、息子は「ばあちゃん捨てられない!」と引き戻り、再びばあちゃんを背負って村まで帰ったのでした。」

あとは、写真の説明の通りです。

姨捨山伝説にはこのように、母の思い、息子の思いも語られているのです。単に口減らしのために山に捨てられる高齢者の話ではないのです。

[caption id="attachment_769" align="aligncenter" width="650"] 去り行く電車の姿が似合う駅です.ここはスイッチバックが行われる場所ともなっています。[/caption]

幸い(笑)駅に捨てられたおばあさんはいませんでしたが、同行の友人は「姨捨山老人ホーム」という名前のホームがあればいいのにねと言います。「私は捨てられるようにこの老人ホームに入れられたけど、でもこの老人ホームめっちゃ過ごしやすい!来て満足!捨てられてよかった!」と利用者が言うようなホームがあればいいのにねと。なるほど、名前は姨捨だけど、捨てられてよかった!と本人が言うような老人ホーム。それもまたおもしろいかもしれませんね(笑)

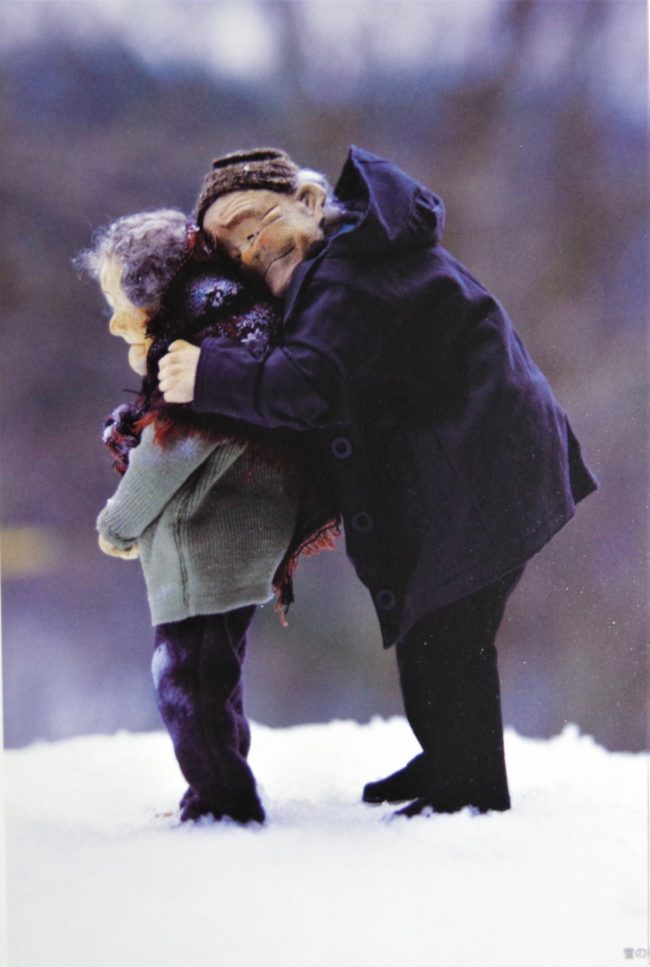

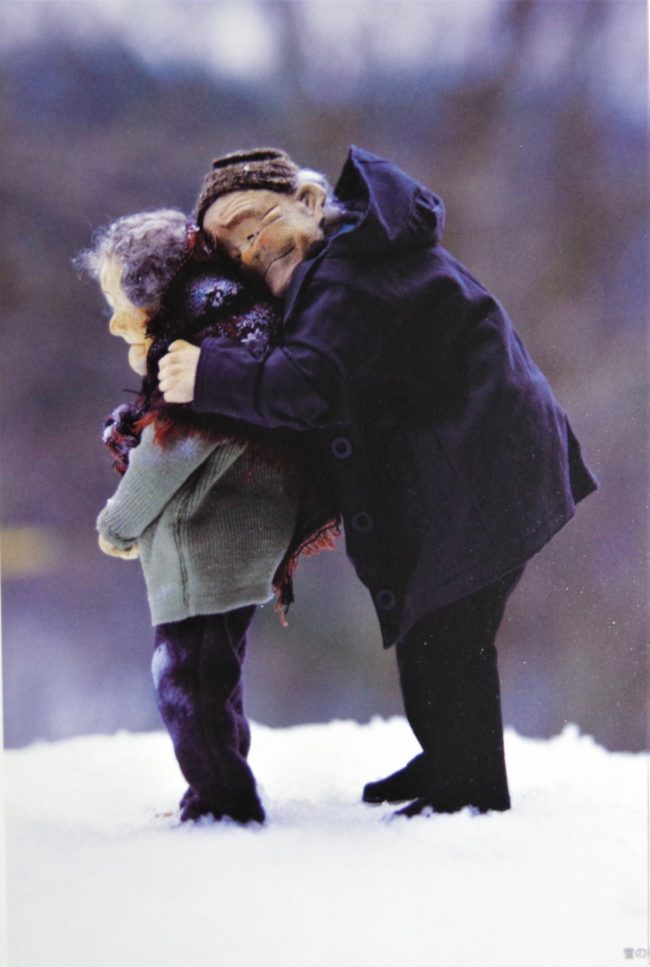

[caption id="attachment_761" align="aligncenter" width="650"] 人形館入口です。人形を撮影した

写真もよいですよ。[/caption]

入口の登山する二人の雰囲気がいいですね。

人形を撮影したカメラマンもなかなかのものです。

[caption id="attachment_762" align="aligncenter" width="650"] 思えば遠くへ来たもんだ[/caption]

「高橋まゆみ人形館」は長野県飯山市にあります。

ローカル線の線路の横にあります。

この地方に行かれた時は、是非とも寄ってみてください。

高橋まゆみ人形館

https://www.ningyoukan.net/

[caption id="attachment_761" align="aligncenter" width="650"] 人形館入口です。人形を撮影した

写真もよいですよ。[/caption]

入口の登山する二人の雰囲気がいいですね。

人形を撮影したカメラマンもなかなかのものです。

[caption id="attachment_762" align="aligncenter" width="650"] 思えば遠くへ来たもんだ[/caption]

「高橋まゆみ人形館」は長野県飯山市にあります。

ローカル線の線路の横にあります。

この地方に行かれた時は、是非とも寄ってみてください。

高橋まゆみ人形館

https://www.ningyoukan.net/

2019.06.06

ほんわか写真館

2019.06.04

トピックス

2019.05.27

トピックス

2019.05.24

トピックス

2019.05.23

トピックス