2024.09.24

トピックス

2024.09.20

トピックス

2024.09.18

トピックス

2024.09.12

トピックス

2024.09.04

トピックス

2024.09.03

トピックス

2024.08.30

トピックス

2024.08.28

トピックス

2024.08.24

トピックス

2024.08.21

トピックス

2024.09.24

トピックス

2024.09.20

トピックス 9月と言えば、敬老祝賀会があちこちでありますね。

私は、ある地域の敬老祝賀会に参加してきました。

公民館で開かれた敬老会は、地域住民による

手作り祝賀会でした。

変装あり、三味線あり、踊りありでしたが

素朴な催しながら、皆さん楽しまれていました。

このような、まるで手作りお握りのような

祝賀会がいいですね。

決して派手ではないのだけど、

偉い議員さんの挨拶があるわけでもなく

皆さん楽しくコミュニケーションされてました。

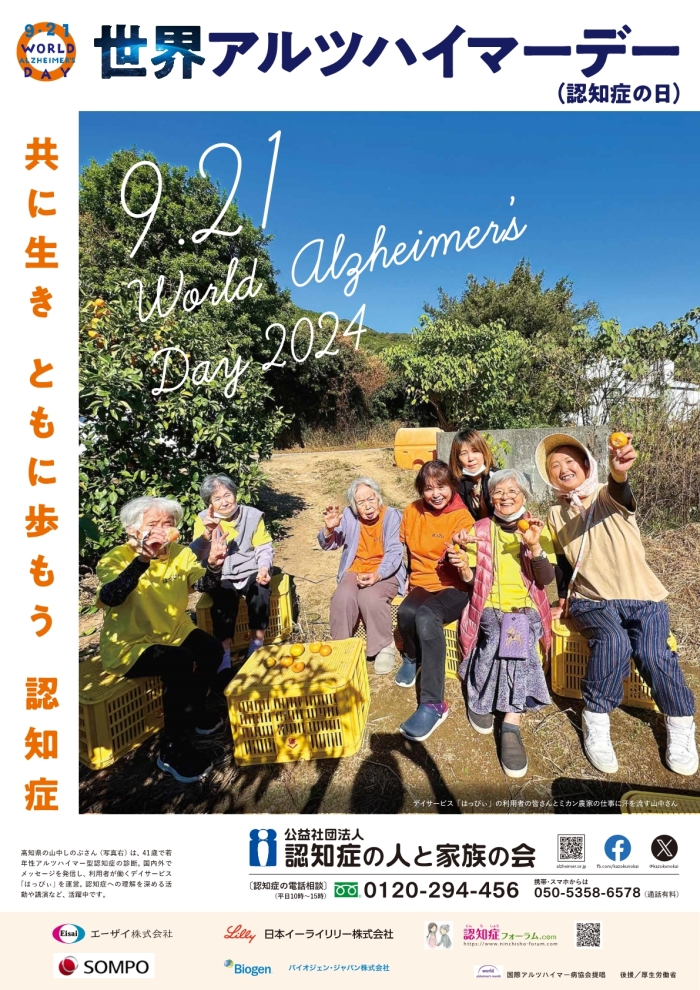

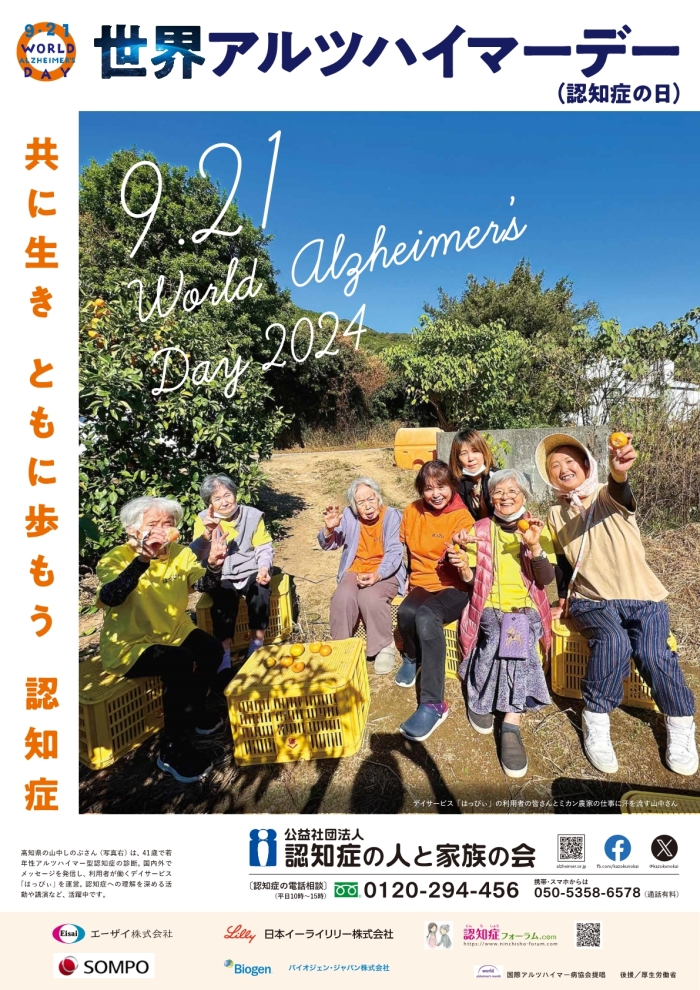

参加者からは認知症予防の話をしてほしいという要望がありました。

最近はよくその話を聞きます。

ある意味、認知症に対する関心が高まっているとも言えますね。

認知症の人への理解を深めるとともに、

予防についても深めていかなければならないと思います。

9月と言えば、敬老祝賀会があちこちでありますね。

私は、ある地域の敬老祝賀会に参加してきました。

公民館で開かれた敬老会は、地域住民による

手作り祝賀会でした。

変装あり、三味線あり、踊りありでしたが

素朴な催しながら、皆さん楽しまれていました。

このような、まるで手作りお握りのような

祝賀会がいいですね。

決して派手ではないのだけど、

偉い議員さんの挨拶があるわけでもなく

皆さん楽しくコミュニケーションされてました。

参加者からは認知症予防の話をしてほしいという要望がありました。

最近はよくその話を聞きます。

ある意味、認知症に対する関心が高まっているとも言えますね。

認知症の人への理解を深めるとともに、

予防についても深めていかなければならないと思います。

2024.09.12

トピックス

2024.09.04

トピックス

2024.09.03

トピックス

2024.08.30

トピックス

2024.08.28

トピックス

2024.08.24

トピックス

2024.08.21

トピックス