2024.12.12

必見!最新情報

2024.12.10

トピックス

2024.11.28

トピックス

2024.10.16

トピックス

2024.10.07

トピックス

2024.09.30

トピックス 約半月遅れの紅葉も終わったかなという感じでしょうか。

気が付けば、今年もあと半月となりました。

前回の家族会の様子をアップしていませんでしたが、

家族同士、病院の情報交換など、

活発にやり取りをされていました。

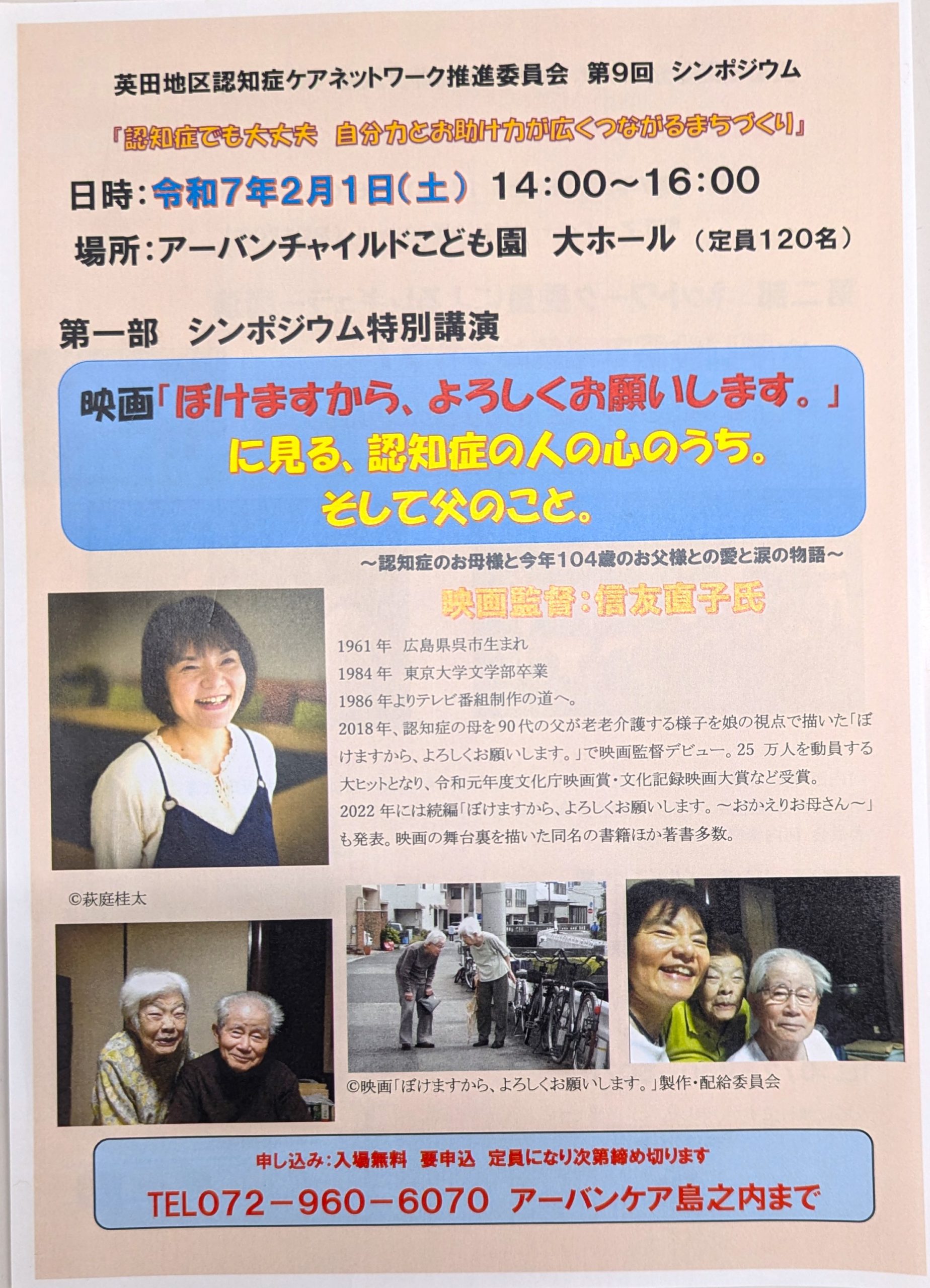

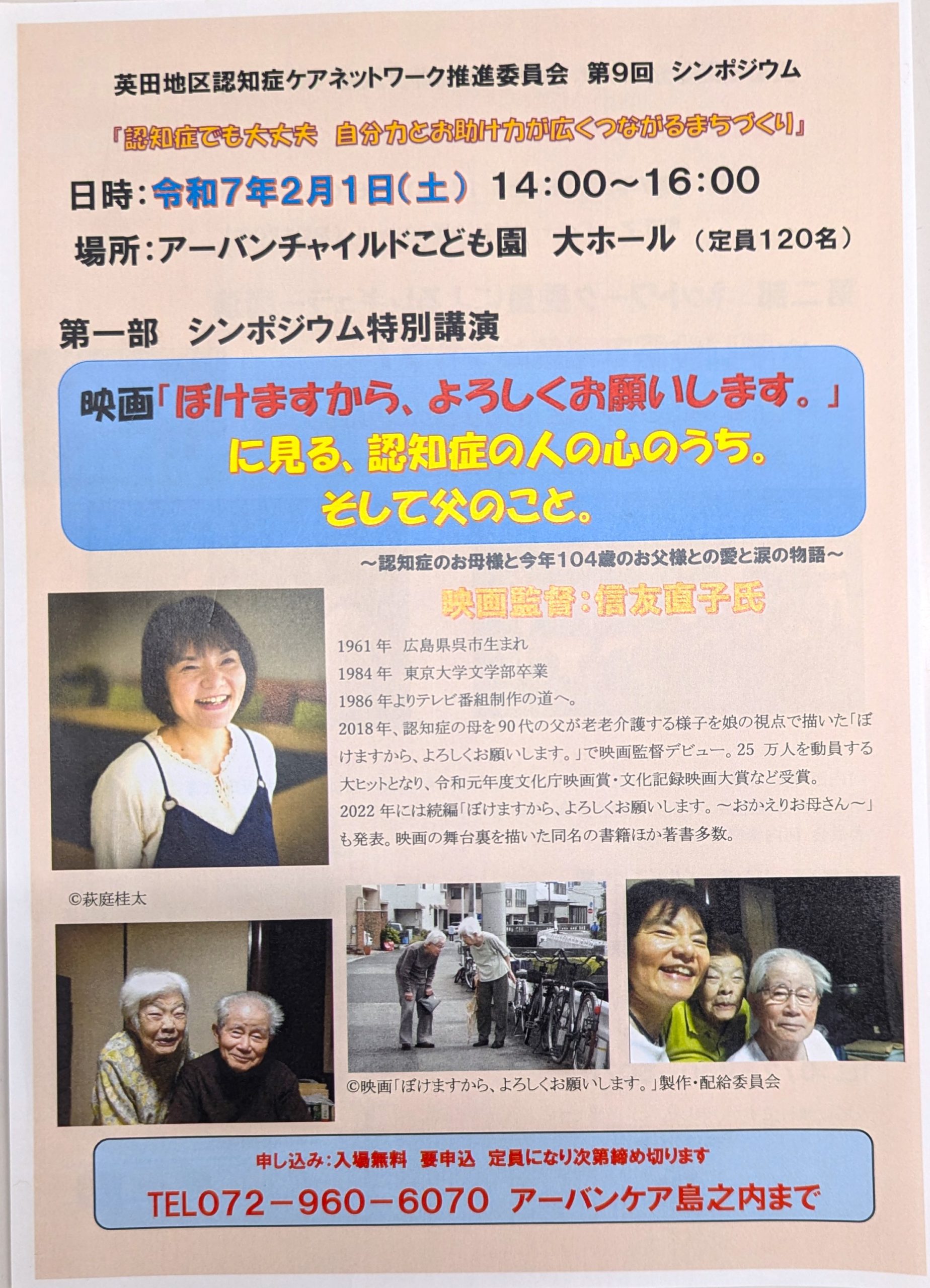

また2月1日に講演を依頼しています

信友直子さん監督の「ぼけましてよろしくお願いします」の予告編もちらっと見たりもしました。

12月は21日(土)午後2時から開催します。

それでは2024年の紅葉の写真を少し。

約半月遅れの紅葉も終わったかなという感じでしょうか。

気が付けば、今年もあと半月となりました。

前回の家族会の様子をアップしていませんでしたが、

家族同士、病院の情報交換など、

活発にやり取りをされていました。

また2月1日に講演を依頼しています

信友直子さん監督の「ぼけましてよろしくお願いします」の予告編もちらっと見たりもしました。

12月は21日(土)午後2時から開催します。

それでは2024年の紅葉の写真を少し。

2024.12.12

必見!最新情報

2024.12.10

トピックス

2024.11.30

トピックス

2024.11.28

トピックス

2024.10.16

トピックス

2024.10.08

未分類

2024.10.07

トピックス

2024.09.30

トピックス