「2025年01月」で記事を検索しました。

2025.01.27

トピックス

2025.01.17

トピックス

2025.01.09

トピックス

2025.01.08

トピックス

2025.01.06

トピックス 何かとあれやこれやとやっている日々を送ると

ついつい忘れがちになってしまうブログアップです。

ちょっと載せない間にも色々な出来事がありました。

それらは日々新たなる、前へ進むための一歩と言えますね。

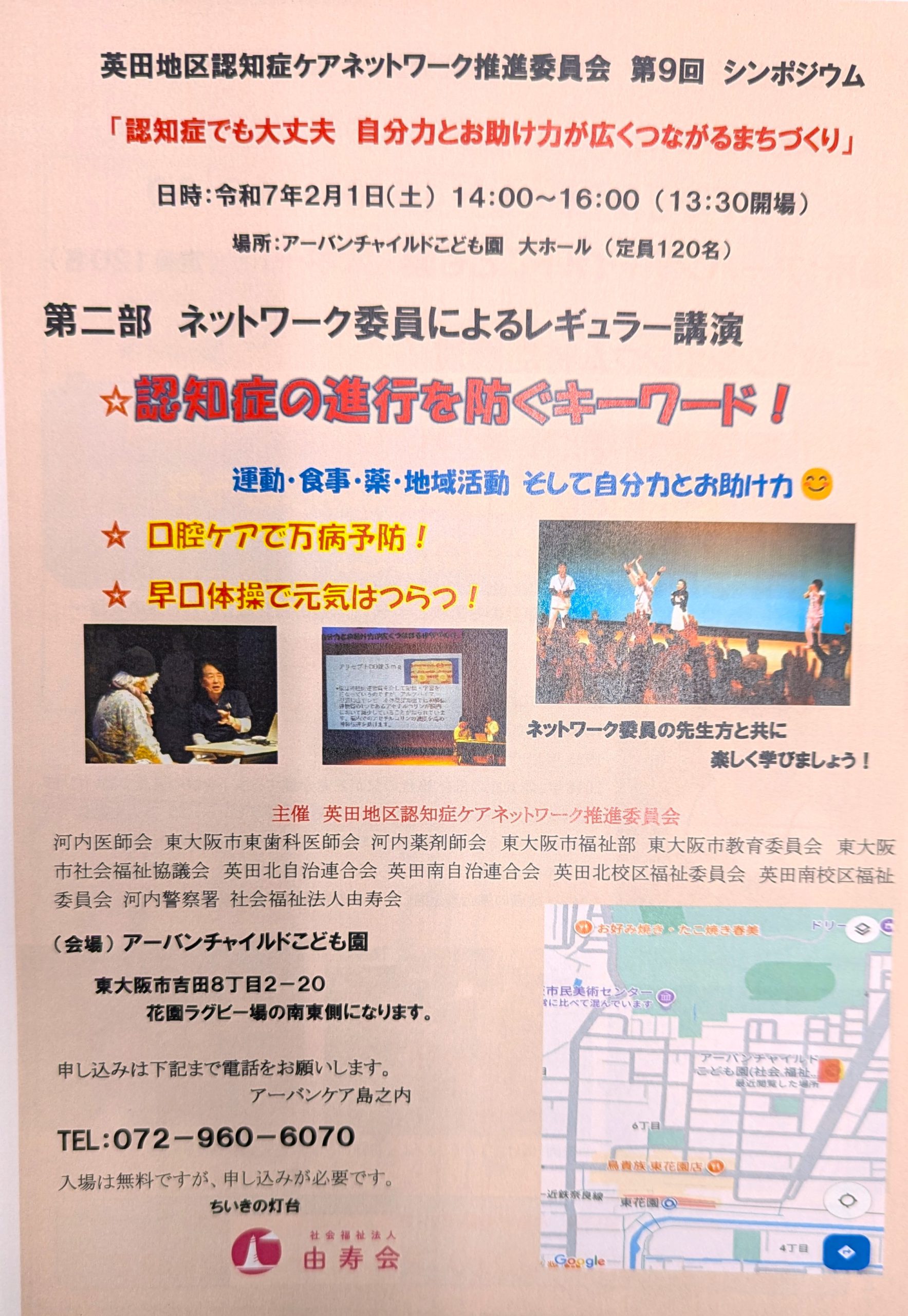

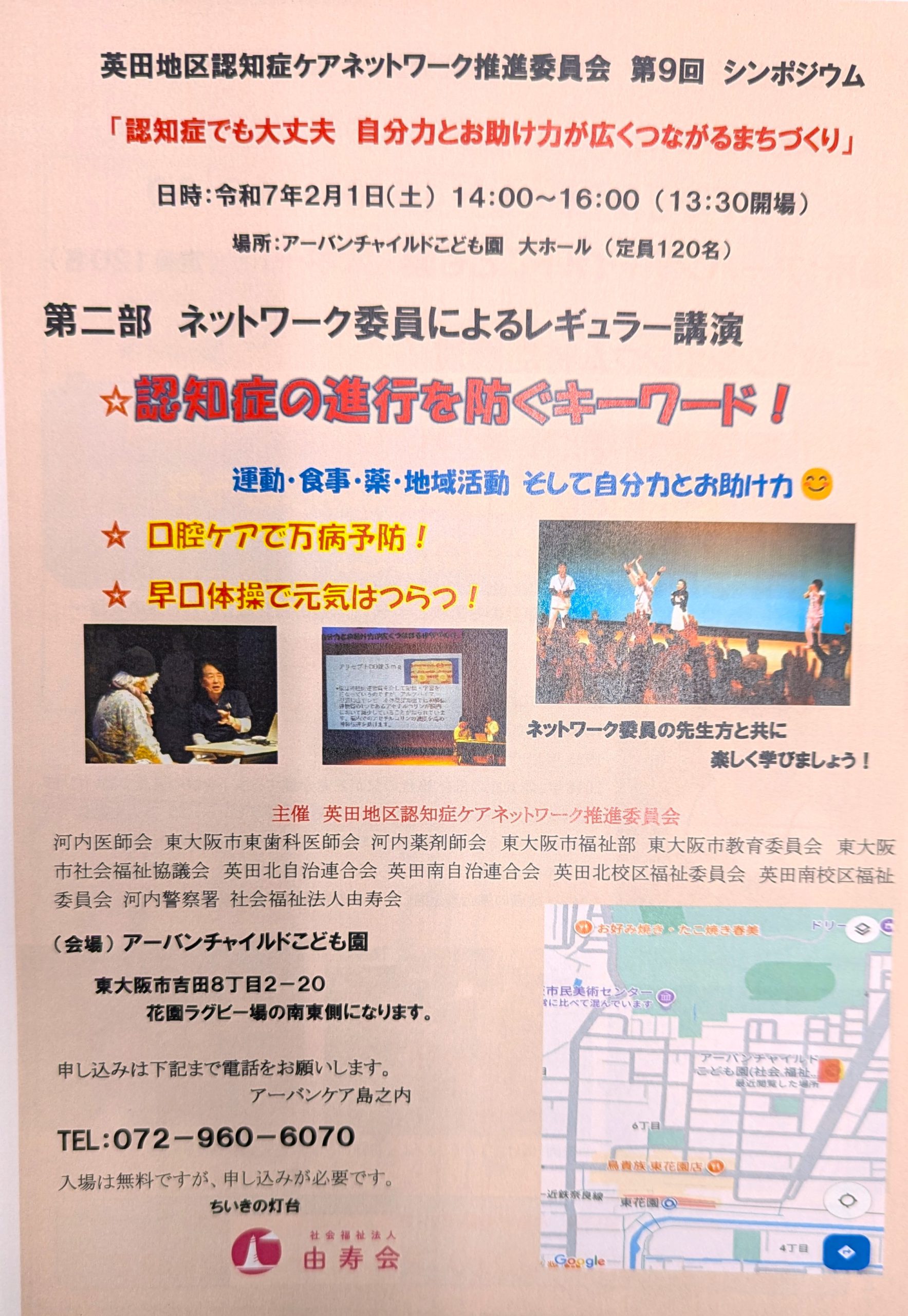

107回目になる英田地区認知症ケアネットワーク委員会も開催されました。

2月1日のシンポジウムに向けての打ち合わせが中心となりました。

先生方も熱が入ってきましたね。

そのシンポジウムですが、凄い人数の申し込みがあり、

当初予定していた120名をはるかに超えたため、会場レイアウトを見直しました。

約190名の方が来られる予定です。

満員御礼ですね。

また、家族会も開催されました。

色々な思いを語られ、「お薬」をどう使うのか?

などと言うちょっとシビアな話もありました。

出来れば使わないことに越したことはないのですが。

また、最後には宮崎のシンガーソングライター大野勇太氏の「消えない日々」を

聴いてもらいました。

「たとえ言葉が出なくなっても、ぬくもりは感じ取れる…」

認知症の人の介護者の気持ちを唄った歌ですね。

なかなかしっとりとした唄です。

https://www.youtube.com/watch?v=pfHpNolahKI

日々新たなり

毎日様々なことが起きますが、

ネガティブに考えるのではなく、

新たな日々として、前向きに考えていきたいですね。

何かとあれやこれやとやっている日々を送ると

ついつい忘れがちになってしまうブログアップです。

ちょっと載せない間にも色々な出来事がありました。

それらは日々新たなる、前へ進むための一歩と言えますね。

107回目になる英田地区認知症ケアネットワーク委員会も開催されました。

2月1日のシンポジウムに向けての打ち合わせが中心となりました。

先生方も熱が入ってきましたね。

そのシンポジウムですが、凄い人数の申し込みがあり、

当初予定していた120名をはるかに超えたため、会場レイアウトを見直しました。

約190名の方が来られる予定です。

満員御礼ですね。

また、家族会も開催されました。

色々な思いを語られ、「お薬」をどう使うのか?

などと言うちょっとシビアな話もありました。

出来れば使わないことに越したことはないのですが。

また、最後には宮崎のシンガーソングライター大野勇太氏の「消えない日々」を

聴いてもらいました。

「たとえ言葉が出なくなっても、ぬくもりは感じ取れる…」

認知症の人の介護者の気持ちを唄った歌ですね。

なかなかしっとりとした唄です。

https://www.youtube.com/watch?v=pfHpNolahKI

日々新たなり

毎日様々なことが起きますが、

ネガティブに考えるのではなく、

新たな日々として、前向きに考えていきたいですね。

2025.01.17

トピックス

2025.01.09

トピックス

2025.01.08

トピックス

2025.01.06

トピックス