「施設からのお知らせ」で記事を検索しました。

2024.05.26

施設からのお知らせ

2024.05.03

施設からのお知らせ

2024.04.19

施設からのお知らせ

2024.03.22

施設からのお知らせ

2023.12.27

施設からのお知らせ

2023.09.25

施設からのお知らせ

2023.08.23

施設からのお知らせ

2024.05.26

施設からのお知らせ

2024.05.03

施設からのお知らせ

2024.04.19

施設からのお知らせ

2024.03.22

施設からのお知らせ

2024.03.14

施設からのお知らせ

2024.01.27

施設からのお知らせ 皆さん、こんにちは!

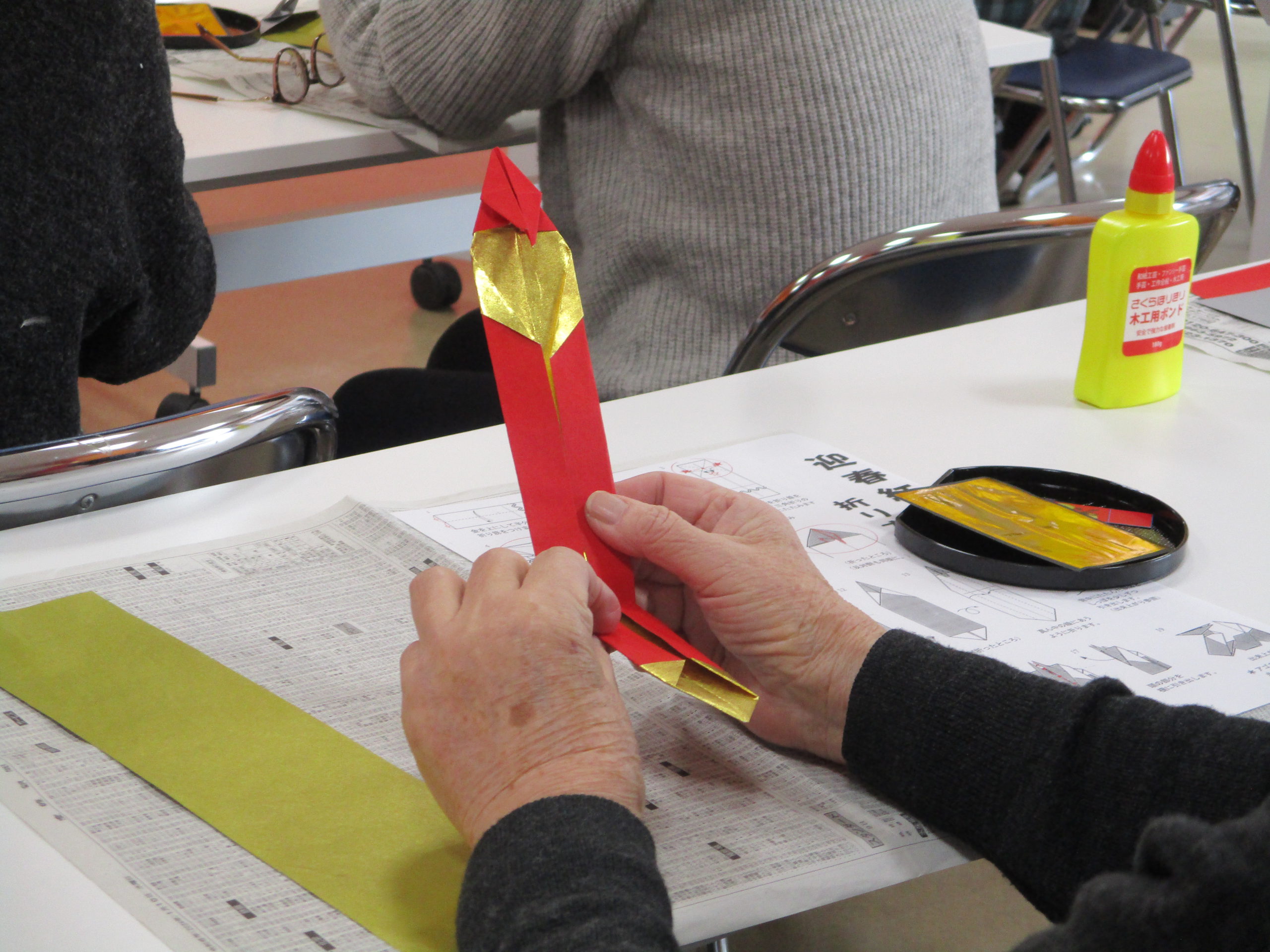

今回は先日行われた餅つき大会についてお伝えしていきます!

令和5年12月23日(土)、4年ぶりに餅つき大会を開くことができました\(^^)/

多くの地域の方・お子様方が参加してくださり、大賑わいなイベントとなりました!

皆様、ありがとうございました!🌼

老健アーバンケア・アーバンケア御厨の施設長が餅をつき、餅つき大会がスタート!

地域の方々もお手伝い・見学をしてくださいました(^^♪

お子様方も餅つきや餅を丸める作業を手伝ってくださいましたよ😊お礼にお菓子をプレゼントしました🍭

お食事ブースでは、出来上がりのお餅で、きな粉餅、あん餅、ぜんざい、豚汁、おでんを振る舞いました!寒い中だったので、とても喜んでいただけました😊

来年からもいろんなイベント企画を地域の皆様とご一緒に楽しんでいけることを願います。

次回のブログも楽しみにお待ちくだい!

ブログ担当 栄養課 岡本

皆さん、こんにちは!

今回は先日行われた餅つき大会についてお伝えしていきます!

令和5年12月23日(土)、4年ぶりに餅つき大会を開くことができました\(^^)/

多くの地域の方・お子様方が参加してくださり、大賑わいなイベントとなりました!

皆様、ありがとうございました!🌼

老健アーバンケア・アーバンケア御厨の施設長が餅をつき、餅つき大会がスタート!

地域の方々もお手伝い・見学をしてくださいました(^^♪

お子様方も餅つきや餅を丸める作業を手伝ってくださいましたよ😊お礼にお菓子をプレゼントしました🍭

お食事ブースでは、出来上がりのお餅で、きな粉餅、あん餅、ぜんざい、豚汁、おでんを振る舞いました!寒い中だったので、とても喜んでいただけました😊

来年からもいろんなイベント企画を地域の皆様とご一緒に楽しんでいけることを願います。

次回のブログも楽しみにお待ちくだい!

ブログ担当 栄養課 岡本

2023.10.13

施設からのお知らせ

2023.09.25

施設からのお知らせ

2023.08.23

施設からのお知らせ